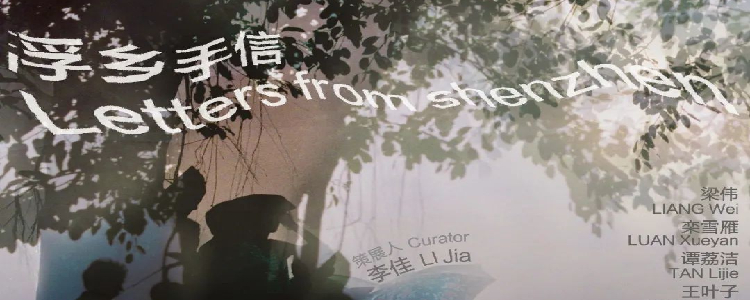

浮乡手信

李佳

人怎样感知、记住和想起一个地方?

日复一日,从这里经过,穿过,回到和离开。它的画面、声音和气味,不时在心中浮现,悄然不息。甚至仅仅是听到它的名字,身体的某一部分就已经被唤醒,仿佛街道、夜晚、黎明、行走的路线、停留的角落,正在随同那个熟悉的节奏涌向身边。

地方,本真性的所在:我是谁,这是何处,我在此处何为,这些根本性的追问,唯有在此地,才愈发真切、明白、了然。

按照段义孚的说法,正是地方感,才让生命获得真实的意义。从家宅围炉的温暖,到日复一日看到嗅到、照料到的不变的田地,到熟悉的河流、高山、丛林以及隐于其间、托庇家族和氏群繁衍生息的祖先和神灵,地方构筑了生命之网,一石一木,一砖一瓦栖息其间的生灵,滋生蔓延的植被,人在大地之上的生存即是与万物共栖共存的历史。在自己的地方,我们感到心满意足。“微观意义上的地方不仅是人的避难与呵护场所, 还是血缘关系及其他社会关系的纽带;而宏观意义上的地方更是人心灵的栖息之所。”[1]。诚如此言。

只是我们有朝一日也会失去自己的地方。离开并不是失去,因为“这里”并非仅仅事关双脚所踏之处,更是心魂萦绕之所,一种信赖,一种确定:这里是我的家。然而,当人终于可以随同宇宙飞船眺望太阳系,并回看所来之处,会发现地球也不过是一个小点。这也是段义孚的发问:曾经,斯多葛的哲人将宇宙视为心灵最终的栖息地,心灵并不牵系于身边、附近、城邦、甚至大陆和海洋。但,人真的能以整个地球,或宇宙为家,而超越一地一城一方水土的具体和特殊存在吗?固然,心灵以宇宙为栖息地的想法令人振奋,但这也会导致对身边触手可及的事物视而不见和不负责任,最终导致不真实感。飞向太空的旅程,同时也是一段人类社会加速变迁、流动以致时空压缩的演进过程,今天,几乎所有人都在某种程度上无法避免“背井离乡”。我们正在失去前辈所拥有的那种稳定、延绵、强韧的纽带,将身体、情感、思想与一个地方相连且安住于此。我们还来不及让自己的感官适应和学会辨认一个地方的所有微细与深邃,来不及积攒丰盈的记忆。

曾经,段义孚深情描述的,作为本真性之栖息所的“地方”,正在现实生活和人的情感记忆中逐渐瓦解,崩塌,向着“非地方”(Nonplace)、“无地方”(placeness)的广袤荒漠而去。工业社会的标准化、对于技术和效率的无限追求、生产-消费逻辑的封闭循环、整合并席卷城乡空间的经济一体化、忽视地方直接经验的空间规划……所有这些造就了相似的、虚假的、同质的风景,当代人于是“人对地方的深度象征意义缺乏关注,也对地方的认同缺乏体会……这种态度只是为了实现社会的便捷”[2]。地方之风土、个性与颜色的消煺、流失、磨灭,对应的是那些丰富的经验,那些情感的投注,那些充盈着意义和亲密感的日常不复存在。所有这些关于地方的现实和思考,让我们想要用这个名为“浮乡手信”的展览来讲一个关于地方的故事。

这个故事的讲述,是以展览的发生地,深圳作为起点的。我们要追问的,正是像深圳这样一个几乎成为城市发展代名词的地方,一个真正的日新月异之地,它具有的是什么样的地方性呢?一种漫游异境的实验感,同时又保有真切不虚的现实感?然而在经济巨兽,人均GDP 全国第一的标签,在关于规模、效率、产量、财富的一连串数字背后,它的性格、气息、往昔和传说又是什么?在这里,一朵簕杜鹃如何开放,它的花瓣如何在物是人非的二线关无声飘落?已经消失的古盐场,和CBD林立的建筑镜面折射的阳光,这二者如何在感光底片相遇,传递着穿越时间的信息?在南山的城中村,残留在理发店转椅上的余温是否尚在?

从这些细腻的,生动的、日常和实在的故事开始,我们将继续漫游,想象和体验;挥动的画笔又是捕捉、想象和展现身体的、内部的和微观的世界,细胞如何作为我们居住的宏观世界的隐喻, 借助形式、颜色、质地和材料的对比和呼应,连通身体和它所处的周遭环境,展现能量如何吸收与释放、交互、流转。人的空间经验、情感、记忆如何借助线和形的舞动、裂变、重装和堆叠,被编织进一幅流动的心灵地图之中……我们可以把这些画面、影像、故事和声音当作一封信来阅读,一封由眷恋着地方,并为其秘密所牵引的人所书写的手信,一封从那个我们信赖、牵挂,并安放心灵的地方寄来的手信。

最后,也正是这个意义上,我们以“浮乡”,来指代本次展览的对象——深圳。这是一座被创造出来的城市,最初,这里的每个人几乎都来自另一个地方,渐渐,这里也开始生长着新的一代,这座从一代代漂移者起步,持续地供给每一个来此的人以活力、梦想和空间的城市,它是浮动的乡愁。有一句名言,来了就是深圳人。这里又像一个海滨之家,去后来今,都是主人翁,各人都有一份要书写的纪念。