前言 / 陈观亨

在中国传统文化中,“语境”、“意境” 或 “意象”是创作过程的重要思路,这其实与西方的“抽象”有着异曲同工之妙。中国自古以来就有抽象的表达方式,刘勰(xié)曾在《文心雕龙·物色》中记载:“岁有万物,物有其容;情以物迁,辞以情发。” 又或 “体物为妙,功在密附。”等词句精辟地概括了创作与“物”本源的关系,其本身就是一种抽象化的创作思维方式,在中国的历史长河中,这也早就成为了传统文化中一种感性的认知体系。

上世纪八十年代,经历了西方现代艺术大量涌入中国的艺术浪潮之后,我们中华大地也出现许多艺术家对现代“抽象”艺术进行深入探究与摸索的尝试。又由于中西方本就隔着根深蒂固的文化差异,以及认知体系的思维方式的不同,涌现了以张大千、朱德群等为首的大量夹杂着浓烈东方人文语境的现代抽象艺术,这种中国特有的抽象艺术也为中国当代艺术提供了更多的可能性和全新的艺术体系。

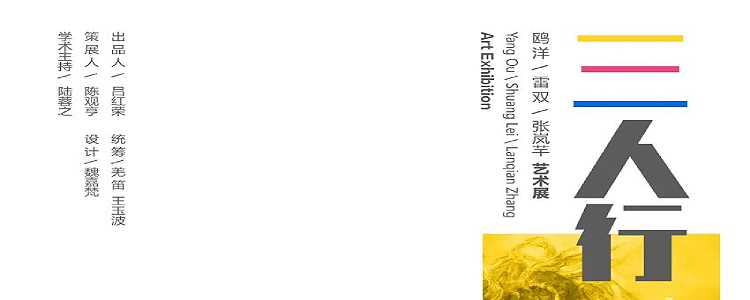

本次展览“三人行”由鸥洋、雷双、张岚芊三位女性艺术家携手展出。她们通过抽象的表现方式,在传统的东方人文思想与西方严谨的艺术语言相融合的道路上不停的探索;以及坚持对艺术本体语言的思考,从而分别形成了个性鲜明的艺术个体。也正是这样,三位艺术家的每一件作品都仿佛成为了一首独立的美丽诗篇,例如在鸥洋《碎系列》、雷双《大自然的和声》、张岚芊《意象中国》系列等作品中都有很好的体现;生动的色彩、流畅的笔触、婉转的叙事方式以及强烈的表现性绘画语言成为了她们的共性。作为独立个体的她们,鸥洋的作品是一种中国传统水墨南派写意的婉转,但这并没有掩盖掉其作品中蕴含的张力,她将世间万物归纳为“相”,再通过只可意会不可言传的方式将“相由心生,心生万物”般的气韵反向营造到画面中;雷双的作品充满着对大自然万千宇宙中的敬意,且散发着气吞万象般的能量。通过自我意识与自然规律的对抗去寻求一种不同维度的共振,同时又展现了中国传统大写意水墨中“无形”的魅力;张岚芊则主要是对中国传统文化中的“意象”与“物”本源之间的关系的探究,她的作品很自然的流露着某种人文关怀。

三位艺术家以抽象作为表现形式,并非是简单的对自然对象的形式表达,而是艺术家思考自我与观念的艺术语言,这个过程其实是一种经过思考的理性行为,但观其作品,我们又能探寻到非常浓厚的感性主义思绪,恰巧是这种“理性”与“感性”的碰撞,让艺术家在对自然对象的抽离与概括的过程中保持了清醒与激情,或者说是超越了理性。