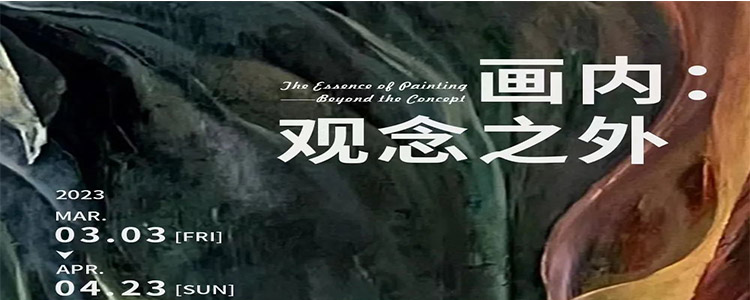

我们现在似乎不再像以前那样关心当代艺术家“画的是什么了”。换言之,我们不再那么关心艺术家的绘画观念了。曾几何时,当代绘画言必谈“观念”,以至于观念绘画成了当代绘画的代名词。对于绘画而言,观念重要吗?我们发现,从1990年代至今,创作群体的阶段性观念诉求造就了一波又一波当代绘画的风格更替,形成了中国当代绘画发展的一条叙事主线。甚至于在某些情况下,“观念先行”成为一些艺术家将自己和自己的作品纳入一定叙事线索内的捷径。

对比上述情况,我们可以很明显地发现,在从2010年代向2020年代过渡的当下,不少中国当代绘画的创作者开始与“观念”保持谨慎的距离,甚至与所谓的一些主流风格主动拉开距离。也就是说,这些艺术家更关注的是自身绘画实践的持续精进和自我艺术风格的不断塑形,而并不过于在意偏重宏大的群体性叙事逻辑。一方面,这是对上一个时期“卡通一代”全面退潮的反思和对“图像转向”审美疲劳的必然结果;另一方面,也是新一代艺术家努力彰显自我艺术价值的必然结果。进而导致了近年来当代绘画流派真空和宏大书写缺位的境况,个体的绘画成就成为艺术家追求的目标。虽然近年也不乏艺术理论家或机构努力以“新绘画”之名对当下绘画进行梳理,但是这里的“新”也更多地偏重于个体现象,而非观念流派。

这就很容易让我们再次想起贡布里希的那句老话:“没有所谓的艺术,有的只是艺术家。”(There really is no such things as Art. There are only artists.)在贡氏的文脉语境中,不同时期、不同地域、不同文明对于“艺术”的描述各不相同,有鉴于此种千差万别,我们所认知的“艺术”实际并没有规制式的概念,而是要具体到艺术家们相互超越的企图和不断创新的实践,以此让艺术史的书写得以延续。那么,怎样才是一件好的绘画呢?我们一定遇到过这样的情境,当我们面对一件作品时,有时甚至不需要了解作品的文本意义,就会脱口称赞。我们不禁要问,自己会被这件作品打动的原因是什么?其实就是作品本身所具有的色彩感受、造型趣味、形式风格,与作品的描绘题材有机熔铸而成的美学气质。也就是说,艺术家“怎么画”比“画什么”和“为什么画”都更加重要。于是,我们是否能说:一个艺术家怎样去表现对象,或者说,一个艺术家如何通过对象的形式载体来表现自身的绘画风格,才是艺术最本质的内容。

对比上述情况,我们可以很明显地发现,在从2010年代向2020年代过渡的当下,不少中国当代绘画的创作者开始与“观念”保持谨慎的距离,甚至与所谓的一些主流风格主动拉开距离。也就是说,这些艺术家更关注的是自身绘画实践的持续精进和自我艺术风格的不断塑形,而并不过于在意偏重宏大的群体性叙事逻辑。一方面,这是对上一个时期“卡通一代”全面退潮的反思和对“图像转向”审美疲劳的必然结果;另一方面,也是新一代艺术家努力彰显自我艺术价值的必然结果。进而导致了近年来当代绘画流派真空和宏大书写缺位的境况,个体的绘画成就成为艺术家追求的目标。虽然近年也不乏艺术理论家或机构努力以“新绘画”之名对当下绘画进行梳理,但是这里的“新”也更多地偏重于个体现象,而非观念流派。

这就很容易让我们再次想起贡布里希的那句老话:“没有所谓的艺术,有的只是艺术家。”(There really is no such things as Art. There are only artists.)在贡氏的文脉语境中,不同时期、不同地域、不同文明对于“艺术”的描述各不相同,有鉴于此种千差万别,我们所认知的“艺术”实际并没有规制式的概念,而是要具体到艺术家们相互超越的企图和不断创新的实践,以此让艺术史的书写得以延续。那么,怎样才是一件好的绘画呢?我们一定遇到过这样的情境,当我们面对一件作品时,有时甚至不需要了解作品的文本意义,就会脱口称赞。我们不禁要问,自己会被这件作品打动的原因是什么?其实就是作品本身所具有的色彩感受、造型趣味、形式风格,与作品的描绘题材有机熔铸而成的美学气质。也就是说,艺术家“怎么画”比“画什么”和“为什么画”都更加重要。于是,我们是否能说:一个艺术家怎样去表现对象,或者说,一个艺术家如何通过对象的形式载体来表现自身的绘画风格,才是艺术最本质的内容。

石冠哲

上一篇: 文明晨曦·彩陶之韵——定西女性马家窑文化美术创作展

下一篇: 可视的隐喻

最新展讯