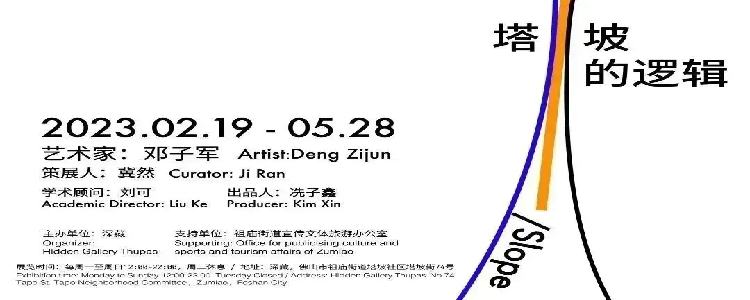

塔/坡的逻辑

晋唐时期,是岭南地区社会经济发展的重要阶段,海上贸易日趋活跃,佛教从海路传入中国与海洋商人密切相关,这正是塔坡与佛山市得名的历史背景。乾隆《佛山忠义乡志》卷一《乡域志》“相传”:“塔坡冈在乡之耆老铺,相传曾得三佛像于此,因名佛山今已平为市。地稍高处祀东岳大帝,称普君墟。”这便是目前关于佛山得名与佛教关系的最早史料之一,虽模糊了时间,并强调“相传”,但并不妨碍这一说法在佛山有着根深蒂固的流传基因。

文献中的“塔坡”即如今的塔坡社区,该名称极有可能根据佛教“塔婆”命名,并被后人按中文写为“塔坡”,此地也被民间称为“佛山初地”。本次展览所在地深藏美术馆便坐落于塔坡74号,值得一提的是,深藏美术馆是塔坡社区在旧城改造过程中的第一座美术馆。正是因为地理位置与历史渊源,这座美术馆在创立之初就有着一种“乡愁”,它包含着土地、信仰、宗族、建筑、水系以及传说等各方面的思绪,共同构建了关于乡土社会的现代景观与历史想象。

邓子军在展览“塔/坡的逻辑”中并未刻意追求在地性的创作,而是对形象进行了既具有历时性,也附有共时性的形象化处理。当“塔坡”演化为“塔/坡”,它便从一个意指地方的完整词汇变为“塔”或者是“坡”。其对应的图形往往用寥寥几笔直线,亦或是一条曲线即可完成形象的搭建,代表了事物在抽象层面的极限表达。他在面对白色画布时,已有许多形象在头脑中,其中有的是潜在性的,这是艺术家过往经验中对抽象“图表”的研究;也有现时性的,其呈现了作品对于当下的思考,甚至是某个生活片断。

《平静下来》中的色块与线条,展现了他对“力”的探索,在过去十多年间,“力”的具象化和可视化是其不断创作的主题。在这里,“力”达到了一种微妙的平衡,这种状态在图形与形象的挤压间向观者投射出“水”的意蕴,再由视错觉补全为“井”。《屋宇》似巨石、似山川、似碑塔,但仍可复归为“坡”,并与窗外的瓦面产生类比。《凸起》在这批作品中代表着一种小品式的童趣,其中的形象可以是河流与边界,亦或是描述了孩童穿过晾衣绳的瞬间。

在作品中展现出的随机性的变化,例如在《蓝色星球》《雷雨》《不题2》《塔》以及《模糊》中,那些颜料的流淌、创作的划痕、拼接的痕迹与笔触的断裂。这种随机性看似是情感在画面上的肆意显露,但这一切都是在操控中。换言之,是艺术家在对整体视觉的控制和反击中,才让随机性的情感具有了“绘画性”。正是这种随机性扩展了作品中绘画行为的张力,在作品与观看的线索之中展开了多重的、带有不确定性的“凝视”。

在“塔/坡的逻辑”中,作品至少在三个维度进行延伸。当其作为一个完整的词汇“塔坡”时,它包含了聚落形成、城市滥觞的历史情境;当其作为“塔/坡”,它代表了对抽象“图表”具有个体经验的极致探索;而当“能指链”断开之际,无论是“塔坡”还是“塔/坡”均无对应所指之时,它又夹杂了个人情感与时代思想碰撞后所留下的些许痕迹。上述种种交织在邓子军关于宇宙、本体与认知的探索之中,形成了他独特的“感觉的逻辑”。

文/冀然

上一篇: 和光同尘——彭博个展

下一篇: 雲捲雲舒:金耕苏州作品展

最新展讯