以简约、严谨、精湛著称的德国设计在世界设计史中占有举足轻重的地位,一向为中国公众所熟悉并认可。德国设计重技术、重功能、重品质,强调系统性、逻辑性和秩序感,强调设计的社会目的,具有跨时代的意义。早在20世纪初,受现代主义思潮影响的德国设计便以其极目前瞻的美学理念与足履实地的设计精神声名鹊起。1907年,由艺术家、建筑师、设计师和企业家共同发起的“德意志制造联盟”在慕尼黑成立,其实践目标直指标准化、规范化、组织化的“优质设计”,主张通过教育提升和完善设计,为功能主义设计、现代工业设计以及现代主义设计运动奠基蓄力。1919年创立的包豪斯学校,在其短短十余年的设计教育实践中所建构的现代设计理论与设计教育体系,产生了深远的国际影响。1953年诞生的乌尔姆设计学院则从真正意义上构建了“系统设计”,成就了科学化思维与日用化设计的完美融合。

在本次展览所聚焦的1945年至1990年间,德国设计的成长轨迹与社会、经济、文化、教育的发展脉络紧密交织。众所周知,“二战”后的德国一度解体为“联邦德国”与“民主德国”两个部分,由于文化的同源性与政治、经济、制度的现实差异性,同样承继着包豪斯学术传统的东西德现代设计,演化出两条错综羁绊的发展路径,同源异轨、殊方同致。本次展览以“交织的轨迹”为题,300余件展品涵盖了工业设计、平面设计、室内设计、首饰设计和染织工艺等诸多门类甚至设计学科所能涉猎的几乎全部领域,旨在通过特定历史时期造就并留存至今的东西德设计实物,客观呈现德国设计的阶段性发展成果,并揭示在不同文化视角与艺术观念之下催生的东西德设计谱系。展陈分区以角色转变、重建与进步、差异与共享、危机与反思为学术脉络,首先从设计师的身份属性切入,展开探讨功能主义设计的前路,继而延伸至德国设计之于民族认同与社会复兴的意义。60年代初期,时代造就了设计叙事的转折,消费主义与先锋理念的侵袭催生着设计观念的重大分歧,并戛然式微于70年代的能源危机,自此行至90年代,设计的价值与设计师的身份属性再次面临全新的定义。通过展览不难看到,“德国设计”的崛起之路与“德国制造”的华丽转身,凝聚着理性主义打底的时代必然,也反映着设计师与民众对美好生活的向往。

在本次展览所聚焦的1945年至1990年间,德国设计的成长轨迹与社会、经济、文化、教育的发展脉络紧密交织。众所周知,“二战”后的德国一度解体为“联邦德国”与“民主德国”两个部分,由于文化的同源性与政治、经济、制度的现实差异性,同样承继着包豪斯学术传统的东西德现代设计,演化出两条错综羁绊的发展路径,同源异轨、殊方同致。本次展览以“交织的轨迹”为题,300余件展品涵盖了工业设计、平面设计、室内设计、首饰设计和染织工艺等诸多门类甚至设计学科所能涉猎的几乎全部领域,旨在通过特定历史时期造就并留存至今的东西德设计实物,客观呈现德国设计的阶段性发展成果,并揭示在不同文化视角与艺术观念之下催生的东西德设计谱系。展陈分区以角色转变、重建与进步、差异与共享、危机与反思为学术脉络,首先从设计师的身份属性切入,展开探讨功能主义设计的前路,继而延伸至德国设计之于民族认同与社会复兴的意义。60年代初期,时代造就了设计叙事的转折,消费主义与先锋理念的侵袭催生着设计观念的重大分歧,并戛然式微于70年代的能源危机,自此行至90年代,设计的价值与设计师的身份属性再次面临全新的定义。通过展览不难看到,“德国设计”的崛起之路与“德国制造”的华丽转身,凝聚着理性主义打底的时代必然,也反映着设计师与民众对美好生活的向往。

为纪念中德建交50周年,清华大学艺术博物馆联合德国维特拉设计博物馆、德累斯顿国家艺术收藏馆、维斯滕罗特基金会,特别策划并最终举办“交织的轨迹——德国现代设计1945-1990”大展。展览得到了德国联邦外交部、德国驻华大使馆的积极支持,以及国家文旅部和教育部的积极帮助,克服重重困难,最终得以精彩亮相。本次展览是国际博物馆专业领域的多方资源共享与多元文化整合的一大盛事,亦为中德两国在人文领域的交流互鉴增添了新的范例。我们希望以更加开放和包容的姿态,为观众呈现德国现代设计的发展路径,为中国的设计理论、设计实践与设计教育提供参照,进一步将专业教育实践融入大学的人才培养和学科建设,充分发挥设计史研究的社会意义与文化价值。

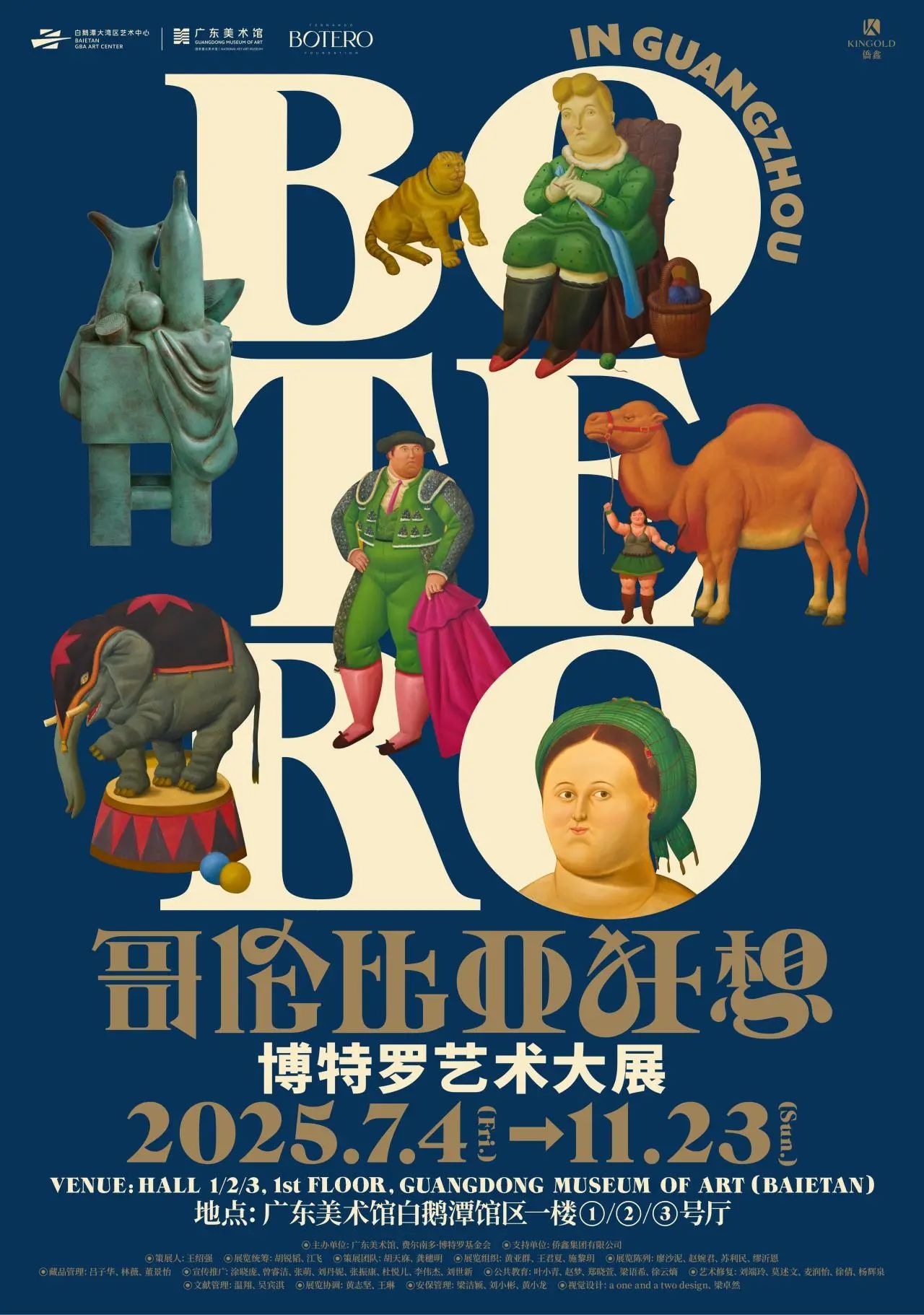

最新展讯