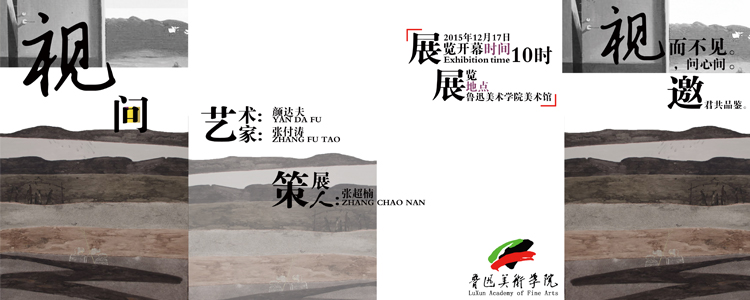

付涛和达夫绘画作品并非小资格调与无痛呻吟,也并非夸大论调,危人耸听,故弄玄虚,不知所云。他们的作品有深刻的思考与大气象。

付涛的画面冷峻而理性,章法有度,自成其类。画面中为人熟知的家居景致这一人类文明的象征与旷野、雷雨、山川、河流等自然物象的并置给人呈现一种熟识事物的疏离感。付涛的《闪电》系列中,闪电的形象侵入人类理性筑居的空间。而人物形象施展拳脚与之对抗,依我看来无疑是一种自笛卡尔“知识就是力量”以来,人类自视强大的理性力量对自然力量的抗衡。画面带给我们的审美感受,似乎正应了康德说言的崇高之美。崇高之美非仅止于西方,在中国的诗歌中也描绘了这样一种审美类型,“骏马秋风冀北,杏花春雨江南”前者予观者强大的力量感受视之为崇高,后者予观者心旷神怡的审美愉悦,视之为优美。

崇高这一概念,最早见于朗基努斯的著作《论崇高》,而后经由哲学家柏克发展至康德,崇高的美主要形成两种表现形式,其一,是数学的崇高,是为对象的体积和数量的无限大,超出感官所能把握的极限,需要用理性去做整一把握。其二,力学的崇高,是为巨大的力量作用于人的想象力,想象力无法适从而心生恐惧,要借助理性观念来战胜它,由想象力的恐惧转化为理性的尊严和勇敢的快感。可见在崇高之美中理性力量至关重要。付涛的《闪电》系列画面之中给我们带来的崇高审美感受其一其二兼而有之,是为夸大的理性力量战胜自然的一种感受。

付涛的《闪电》系列中,我们看到人的理性与自然的一种对抗。人类理性力量的觉醒在文艺复兴时期已然得见,随着工业革命的推动,人类掌握了更多改造自然的途径,面对自然的威慑,人类似乎能与之抗衡。神性渐失,人性力量空前被夸大。人类文明的发展越发达,对自然的依赖性越微弱,而在付涛的作品中,我们能较为直观的感受到这一点。冷静的黄色已经失去了温度,变得冷冰与僵硬,尽管室内空间与外部空间并没有完全的被割裂,但作为人类理性的代表——直线,表现在画面当中无疑让人感到人与自然的疏离感。

自然是人类生存的家园,庄子说“天地与我并存,万物与我唯一”,海德格尔在1930年前后的著作也暗合了这一观念,人类仰仗科技对自然大肆攫取,带来对自然的破坏不可逆转。在付涛的《蘑菇云》系列中,蘑菇云的形象似乎是外物被强加到画面之中,栩栩如生的爆炸后形态被定格,颜色暧昧。在《闪电》系列中,人类理性力量与之对抗的代表形象——功夫人已经缺席。这似乎表达了,人在科技面前非但惶恐不安,而且麻木,乏于思考其危害。《蘑菇云》系列中,一个形象引发我的思考。那就是系列画作中都有的一个视觉元素——门。门是密闭与开放的象征,门也代表了对何去何从的思索。付涛以门为方向,抛出思索,人类面对科技的反噬,未来何方?

达夫的作品清寂凝重,古城、古人充斥画面,原始、旷达之感油然而生。较之于达夫之前作品,我认为更符合其气质与本心。达夫为人低调,深居简出,举止文雅,颇具中国古代文人气息。其作品并非仅止于古人作品框架,而是将古代物象重构,与当下思考深切结合形成具有当代哲思的作品。达夫与付涛的作品,表现形式各有分殊,实则有着深刻而隐含的内在联系。

工业革命带来人类科技发展,其对人类文明的影响广泛而深刻。欧美发达国家借着技术化而迅速展开了制度文明、经济体制、文化精神等方面的现代化运动,极其深刻的改变了人类的思考方式和价值体系。技术文明促使古典的宇宙整一性思想迅速崩溃,把个人抛入变幻不定的人工制品世界中,抛入到以人为中心的世界中。人类自信理性的唯一性、权威性致使人类在“唯我独尊”的梦中长睡不醒。如今全球的规则均由西方世界规定,正如海德格尔所说,在技术阱架之下,一切都从对象性思维出发,一切都被“摆置”,一切都成为了实现“持存”的资源。人也被物化成为了“人力资源”。技术文明带来理性盲目自大的同时,也漠视了个人存在。达夫的系列作品恰恰是立意于对于当代条件下个人存在与思考的重建与复归。

达夫的绘画媒材是油彩,油彩在中国的大量应用本身表述了西方文化体系对中国文化的“侵入”,而在达夫的画面中,仔细观瞧又能发觉一种来自于国画山石中的细密肌理。达夫并没有放弃油画这种表达方式,而是用油彩制造出国画的肌理效果,这其中依我看暗含着中国文化冲出西方文化话语藩篱的夙愿。

画面中的古城楼而今犹在,代表古人“天人合一”诗意化价值观的形象却隐显于画面之中。似乎可以捕捉又转瞬即逝。海德格尔说语言是存在之家,而语言推而广之来看,非仅止于唇齿之间,画面之上的艺术表达无非也是一种语言方式。语言并非仅仅是一种表述方式,更是一种思考方式。“飞流直下三千尺,疑似银河落九天”这种诗意化的语言,无不表露古人旷达的胸襟。亦作为一种思考方式给我们在现代技术“牢笼”制约下的“技术化”、“对象性”思考方式中挣脱出来提供了一种可能性。海德格尔力荐荷尔德林诗作,以其为人性复归的手段。而今,达夫以其诗意化的视觉语言,假借古风元素予我们提供一种人性复归的另一可能。非一般追求画面形式美感而无所内涵之拙作所能比拟。

——文/策展人 张超楠

蘑菇云,房子,闪电,风景,不同形状的特殊色域,这些元素搅和在一起,试图颠倒现实,打破重组,再造一个充满幻想,神秘的世界,这个世界是我内心里的世界,这些元素是我个人记忆和有个人情怀的符号语言。四年前的我喜欢军事,参军服役,服兵役期间学会了作为一名士兵必应熟练的所有技能,同时也感受到维护和平手段的威力和破坏性。画面里的蘑菇云不只是一个原子弹爆炸后的衍生物,而是工业文明的一个符号。最近画了闪电系列,闪电归属于自然,它的形成是人类无法控制的,记得小时候每到闪电来临时都会急急忙忙的往家跑,心里是害怕的,但又想偷偷的去看上几眼,崇拜它超乎想象的能量。不管工业性的蘑菇云还是自然性的闪电,生命在其面前是无比的脆弱和不堪一击。如今的世界为了经济的高速发展,军事竞赛等原因,威胁生命的元素越来越多,越来越可怕,造成环境严重破坏,自然生态圈严重失衡,生命随时随刻都在面临消失和摧残。万物的生命很大程度是掌握在人类的手里,人类是这个世界的主宰者也是毁坏这个世界的手段的制造者,人类同样是生命体,同样难以自逃。

——文:张付涛

系统性概括我最近所研究的课题,我认为可以称作:“文化符号边角料”的拾荒。关于文化符号的抽象提取是我一以贯之的行动基础(从之前的衣襟系列到如今的边角料系列),此为一庞大而又泛滥的话题,业界辩论颇多无需插嘴过多。但对于边角料的拾荒态度我认为是一种值得我研究深挖的课题。边角料所能对应的名词可以是“多余”“非正式”“边缘”。不同于一本正经的正式作品或者工作,收集边角料天然伴随着计划性的周期工作与本质上的无意义(这种矛盾与艺术本质恰好是吻合的)。这样一种“非艺术”的课题以其统计学信息学为背景的科学性本能地挑拨着艺术的边界,它能诱发许多边缘性思考以达到学科的跨越与经验的借鉴(归纳整理的需要,视觉艺术效果的需要)。文化拾荒则是我面对周遭以及自身渐渐异化的现实提出的一个可行的方案。文化边角料:先当今文化主脉早已不复存在,所谓的文艺复兴,国学热在我看来实属空谈,稍作感慨足以。与其自诩肩负重整文化的重任,不如以拾荒者的态度收集最后的一点残渣,这种较为闲逸的态度才更符合文人气质。

——文:颜达夫