前 言

文化发展的轴心和重点随着经济的变化而发生着不同方向的转移。今天,在一个蕴含着自己古老文化的新经济体中,已经非常强烈地表现出一种进入与当今艺术对话的冲动。这包含着对既有艺术史重新的认识冲动,也包含着对自己将扮演这种角色的认识冲动。

我们从对“当代”的焦虑式的饥渴到已经生活在“当代”里用了不到三十年。在这三十年里,艺术也从“现实主义”叙事悄悄地走进了“形式”里。在这一缓慢形成的形式化方向里,“形式”

不仅仅是指“形式”本身,而更是指其本身在“现实主义”叙事中被唤醒,她还是一场用自我文化历史遗产及自我生活经验进行更新的“形式”运动。现成的当代艺术史在伊曼努尔·康德,克莱夫·贝尔,罗杰·弗莱和克莱门特·格林伯格的有力参与下,艺术以具象─抽象逻辑演绎出一种艺术自律的进化过程。这一过程在极少主义艺术中以极端的点,线,面的方式达到顶峰。以后艺术便是以艺术介入和多元化的方式消除了艺术逻辑发展的障碍。以李禹焕为代表的东方“物派”,用对象的自然物理性本身来解脱“极少主义”的纯观念抽象。但由于抽象的话语系统对艺术认识的控制,也由于文化,经济,地理和时间的限制在对抽象艺术的认识上没有得到根本改变,“物派”只作为现代抽象艺术的一种特色被有限制的保留了下来。今天,一个新经济体所释放出来的文化表现欲望,在自我不断的加深证明中以复兴文化历史遗产的姿态去更新“当代”艺术,以此焕发出某种活力。她以形式的力量复兴,跨越了现实主义叙事艺术与社会的直接联接,而将抽象性,情感性与历史,时间的联接注入进自我形式的认定和更新中。这场“形式化”的发展天生地与主体“我”的意志和概念相关。这可以说是整个当代抽象艺术在多元文化背景下和时间里的一次深入。而同时,我们在这一发展中为先前取得成就的以客观性为目标的抽象艺术注入了主观“我”及历史与时间的维度。

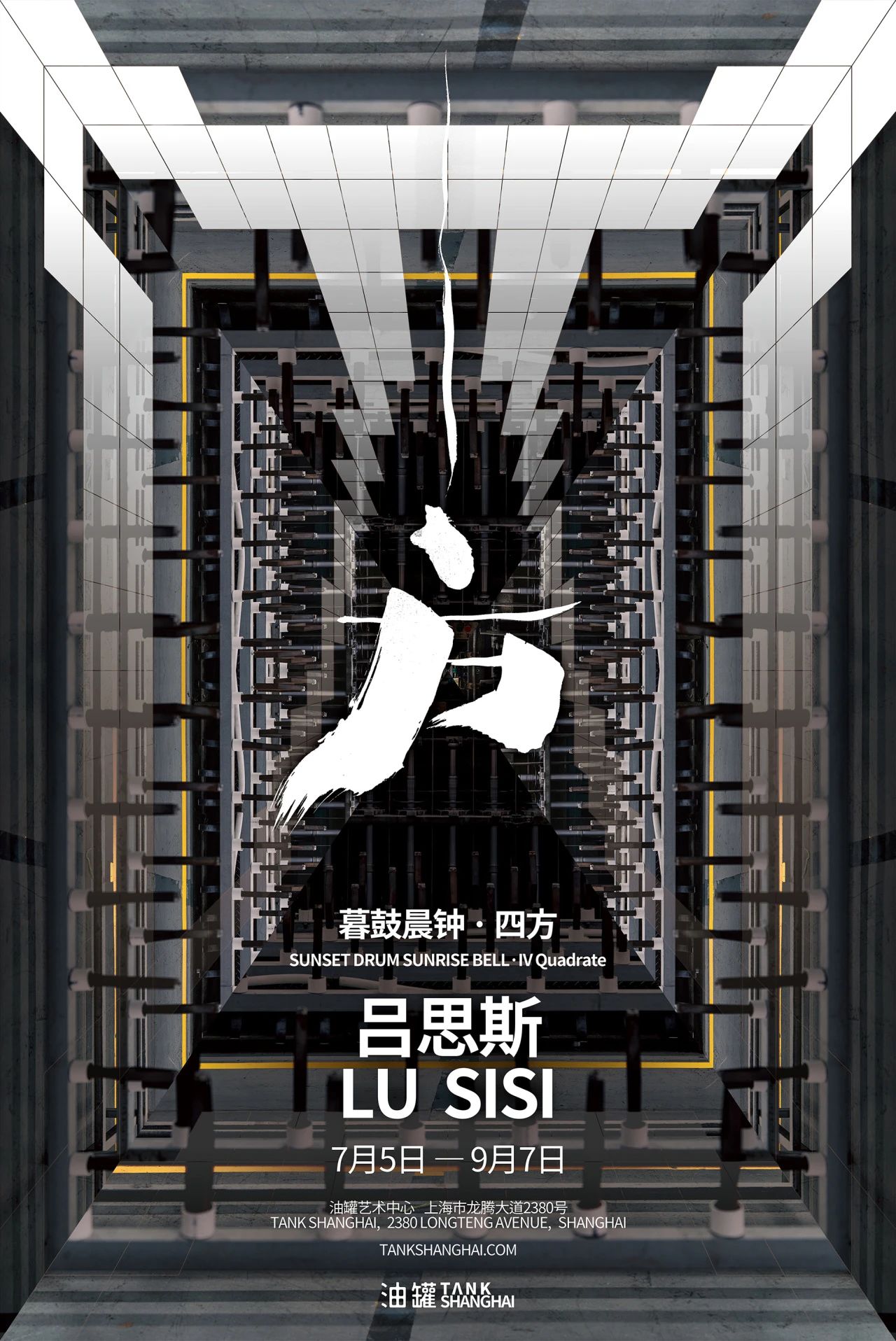

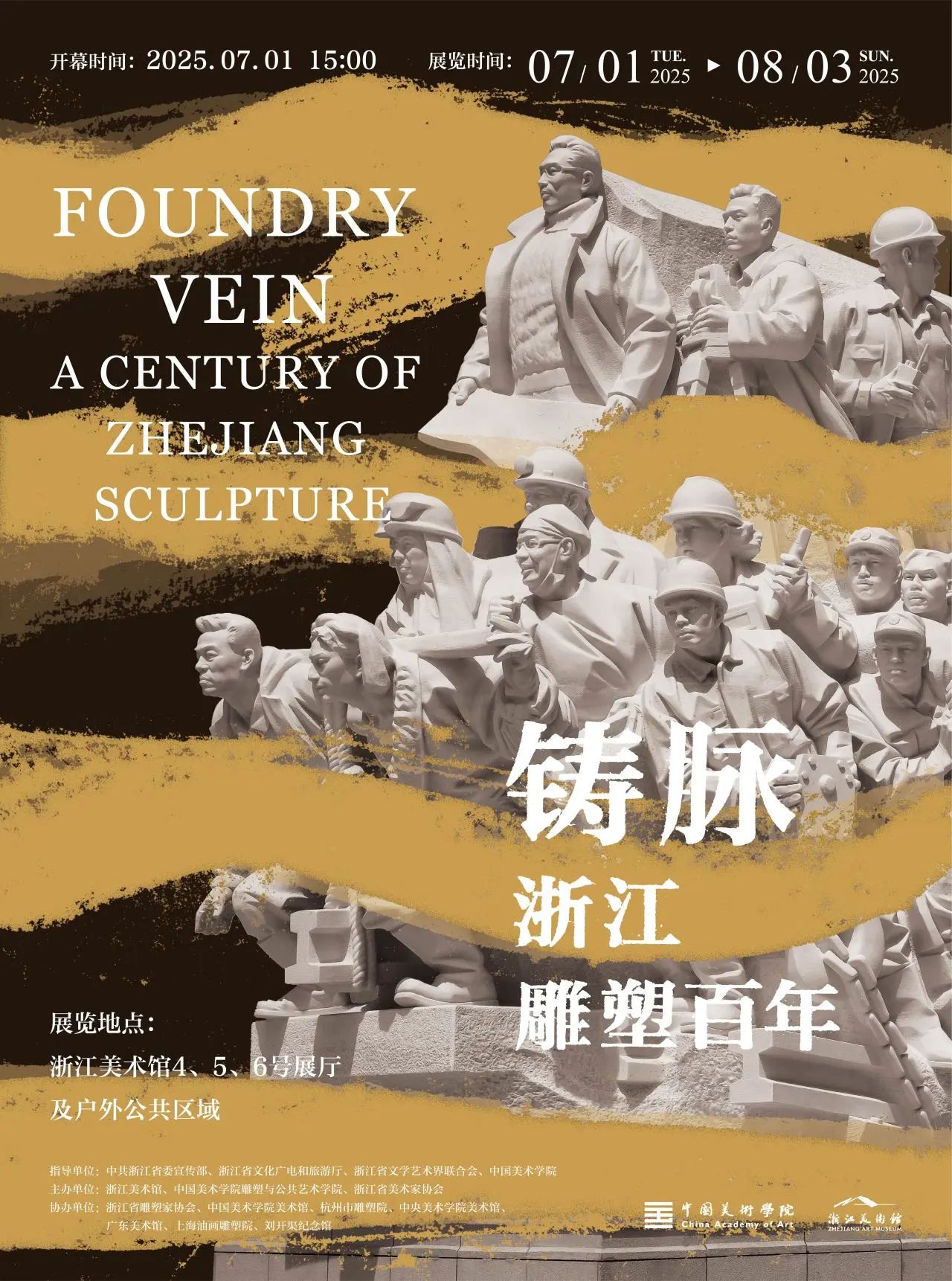

在这次展览中,我们从这一新经济体发展的文化地理出发,藉此位置融入并试图形成当代艺术的自我视角。