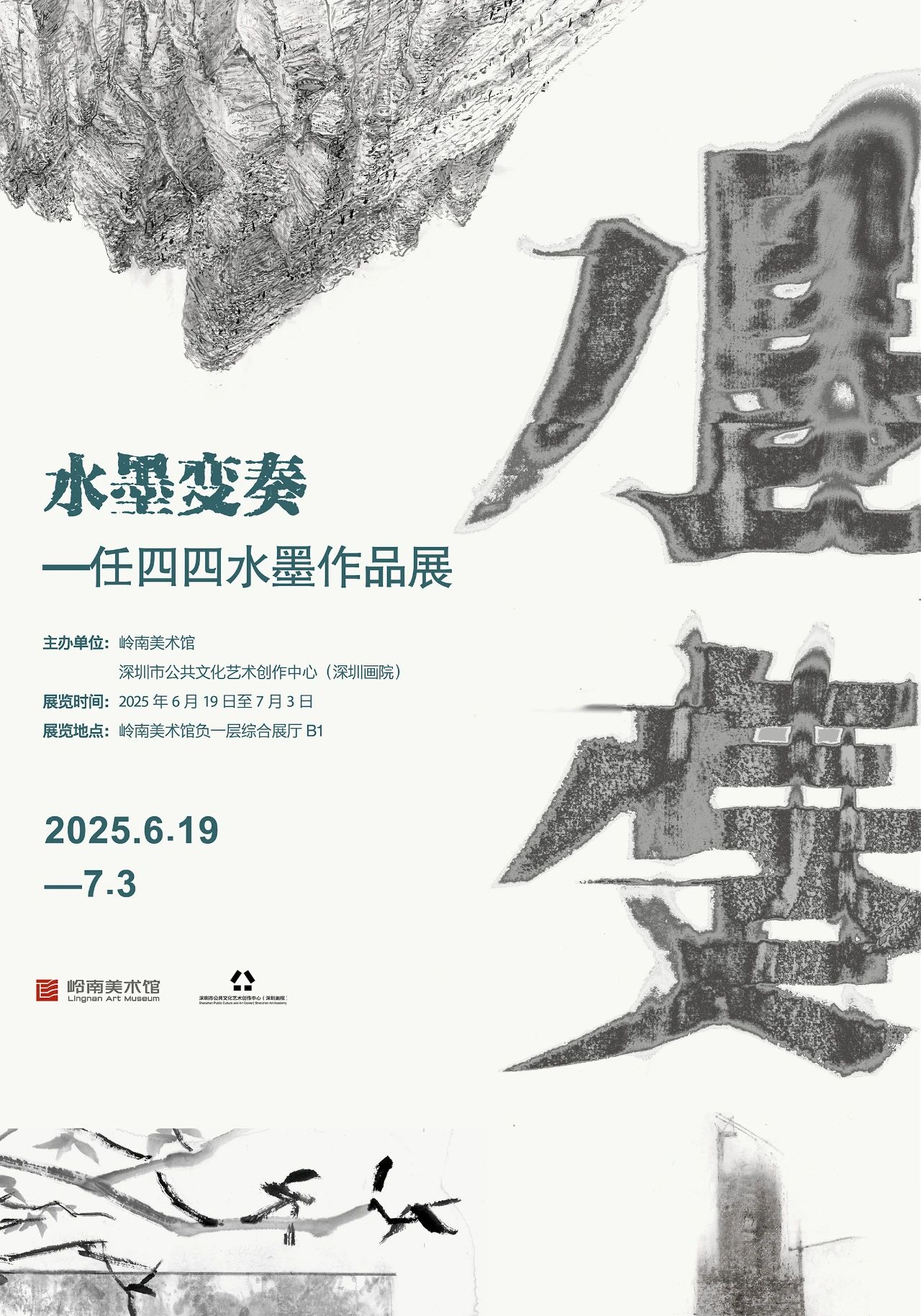

艺·凯旋画廊荣幸地宣布将于2018年5月5日举办潘剑在艺凯旋画廊的首次个展《聿间观林》,展览将呈现潘剑创作于2013年至2017年的一系列绘画作品。

潘剑近期作品的画面在第一眼看上去似乎呈现了枝桠、叶片和树林,然而目所能及的一切只有画布上的色彩,在艺术家的安排下,这些色彩似乎为人们呈现出一枝一叶一木一林。然而,倘若无人观看的话,这些树木又是否存在于潘剑的画布上?

这是潘剑绘画中的悖论。画面仿佛流淌着一种能量,超越了存在的物质表面,而将观者带向另一重维度。艺术家对色彩的使用是节制的,这些以灰和银为基调的新作唤起了人们对于黎明初降的感受:晨光熹微,目所能及的只有物体灰色的轮廓和阴影。这些画作高度凝练地传达出长夜无眠过后,微光初现的情形——环绕四周的则是无边的寂静通过铃木大拙和艾伦·瓦茨在美国的讲习和推广,东方的道家与佛家思想在1930年代开始流行于西方。此后,禅宗思想对一批从再现传统解放出来的艺术家产生了深远影响,他们开始追求某种更直接,瞬时的东西,将人们的关注逐渐引向纯粹的能量。有趣的是,当上一辈西方艺术家被亚洲传统文学、书法和水墨艺术所激发灵感,我们看到今天的中国艺术家也在西方艺术中寻找方向。在当代中国艺术家的作品中,似乎抽象艺术(或更确切的说,非再现性绘画)需要经历一个完整的循环,再回到自己。这样看来,我们也不会惊讶于潘剑的作品不断地走向抽象,直到画面上所有的再现性痕迹都成为绘画过程的纯粹显现。

潘剑通过中国毛笔而发展出他自己独特的绘画方式。若我们凑近细观,会发现画面上留下的是一个相当复杂的过程,它分别包括笔触的运动、色彩的滴落、砌上干性颜料并以清水冲洗和挥洒等等环节。有一点是很难第一眼就被发现的,那就是艺术家在构思画作的时候其实利用了摄影,或者更准确一点说,使用了类似摄影的表演方式。他请助手将空白画布铺在夜晚的街道上,靠近路灯的地方。潘剑自己则用相机记录下树投在画布上的影子。夜晚的树影于一瞬之间轻柔地抚摸着画布,而这些都发生在艺术家的妙笔触碰到画面之前。

无论在生活中还是艺术中,潘剑都深深植根于两种不同的文化。他的绘画实践似乎可以从西方油画传统中得到充分的说明,而萦绕其间乃至超越形体的却是一种彻底的中式的感性。中国风景是他经营画面的大背景。这些大型绘画仿佛来自中国传统山水画中一个指甲盖般大小的细部,它们似乎在向一幅传统山水做无限地接近和放大……随着这运动,我们渐渐看清:叶片,枝桠,树木……

潘剑的画面似乎很难一下子就被全然理解。相反,这需要观众去放慢和打开自己,花工夫细细体察其中的着重之处。这些绘画期待人们凑近,再移远,如此反复观看,去发现其复杂精妙。

潘剑:聿间观林

Thomas Eller 艾墨思/ 文

如果在林中,一棵树倒下,却没有人在旁边,没有人听见,那么它落地的声音真的存在吗?——这个问题我们都曾听说,却无人知道是谁最早如此发问。而它又是如此令人震动和困惑,令人一旦与之相遇便再难忘却,哪怕无法指认那提问者到底是谁。好像,是这个问题在向我们提问,要我们深思。

然而对于每一个初闻者,它似乎总会唤起脑海中的某种图像,或是某种以慢动作播放的图景:一棵树在森林中倒下,而一切笼罩在寂静中。这个问题似乎拥有引发人们想象的无穷魔力。它在我们心中植入了一种迫切的欲望,要去见证一棵树在完全的寂静中倒下,而无人在旁(除去想象中的我们自己)。我们事实上也可以换种方式去提问:“如果没有人在那里,没有人听到一棵树在林中倒下,那么它落地的声音真的存在吗?”——那么,我们不禁要问,这个“没有人”又是什么人呢?……这个“没有人”难道具有一种力量,当他/她在周围观看的时候,连一棵树的倒落也会变得寂静无声吗?——或者,再换一种问法:如果我们可以(在想象中)见证一棵树无声地倒下,那这个“没有人”会不会就是我们自己?

与此类似,潘剑的绘画为那些意欲一探究竟的观众所带来的正是这样的体验。在他/她们眼中,艺术家用妙笔在画布上留下的究竟是什么呢?——枝桠,叶片,树林,这似乎是第一眼看去得到的答案。但,这里当然没有叶片,枝桠或树林,目所能及的一切只有画布上的色彩,经过艺术家的安排,这些色彩似乎为人们呈现出一枝一叶一木一林。然而,倘若无人观看的话,这些树木又是否存在于潘剑的画布上?

潘剑画中的枝叶树木远非简单的“在场”。正是在“无人”观看的时候,他的作品所焕发的能量超越了物质性的存在,将人带往另一种心灵状态的另一重维度。艺术家节制地使用颜色,这些以灰和银为基调的新作仿佛唤起人们对于黎明初降的感受,晨光熹微,目所能及的只有物体灰色的轮廓和阴影(直到太阳升起,光照大地,我们才能辨认出色彩)。这些画作高度凝练地传达出那种长夜无眠过后微光初现的情形,环绕四周的则是无边的寂静。或许我们可以把它叫做“晨间静寂”,抑或是“苏醒”?

无论在生活中还是艺术中,潘剑都深深植根于两种不同的文化。他的绘画实践似乎可以从西方油画传统中得到充分的说明,而萦绕其间乃至超越形体的却是一种彻底的中式的感性。中国风景是他经营画面的大背景。正如中国传统山水画是为观者游目骋怀,长时间地投入欣赏而绘制的。中国的手卷形制也可以被理解为激发某种互动影像体验的原型,观者可随其心意铺展卷轴,任目光来回其间,凭借想象力漫步于画中,登高山,临远流,心旷神怡……

树在东方文明中意味深长:在公元前500年的菩提伽耶,乔达摩·悉达多在一棵树下冥思七周后开悟成佛,而这棵树(更可能是它的子孙)至今仍矗立在印度当地。公元七世纪,中国唐代,两位著名的僧人惠能与神秀在黄梅禅寺中作偈论法,这将决定谁能够继承衣钵成为禅宗六祖。他们写下的偈文也与树有关:

神秀写道:

身是菩提树,

心如明镜台。

时时勤拂拭,

勿使惹尘埃。

惠能回曰:

菩提本无树,

明镜亦非台。

本来无一物,

何处惹尘埃。

不需要了解这两首诗篇的涵意,我们也能清楚看到,树在东方文明中具有怎样的意义,而这往往同精神性的体验相关。众所周知,惠能以他的偈文赢得了五祖传授其衣钵,以其明心见性的顿悟而成为一代禅宗大师。

而在潘剑(笔下)的树中,似乎包含了所有这些元素:空虚、寂静、以及那种立时的了然与醒觉。不过,这些并不是立即传达给观众的。他的画面似乎很难一下子就被全然理解。相反,这需要观众去放慢和打开自己,花工夫细细体察其中的着重之处。这些绘画期待人们凑近,再移远,如此反复观看,去发现其复杂精妙。

而这移近挪远,徘徊往复的运动,本身就蕴含在潘剑的画面之中,后者似乎将山水无限“放大”,以至于当人们凑得足够近,会忽略了周围一切,甚至失去方向感。这些大型绘画仿佛来自中国传统山水画中一个指甲盖般大小的细部,它们似乎在向一幅传统山水做无限地接近和放大……随着这运动,我们渐渐看清:叶片,枝桠,树木……一切融汇在那流贯众生的能量之中,后者就是“道”。

“道”与佛家思想大约在1930年代开始流行于西方,由铃木大拙和艾伦·瓦茨在美国讲习和推广,很快便得到知识分子和艺术家的拥趸。约翰·凯鲁亚克和艾伦·金斯伯格,约翰·凯奇和艾德·莱茵哈特都是著名的例子。艾德.莱茵哈特于1950年在纽约的一个艺术家俱乐部里发表了关于“精神平面与禅”的演讲,而当时的听众此后也成为纽约艺术圈中的中坚。

此后,禅宗思想对一批从再现传统解放出来的艺术家产生了深远影响,他们开始追求某种更直接,瞬时的东西。他们笔下的抽象形体和色彩同基督教以图像体现理念的再现传统没有任何关系。相反,“菩提本无树”的东方思想对这些非具象的画家来说更有吸引力。这些思想正在撼动着西方经典的象征再现传统,将人们的关注逐渐引向纯粹的能量。

这样的例子不胜枚举,让我们略拾一二:马克·托比创作于1957年的绘画《抒情诗》体现了中国书法的影响。亚伯科基博物馆的助理策展人奥布莱恩评论道“他的很多作品都比这件的画面要稠密的多,在这里,没有任何人物,也没有字母。借鉴了书法艺术的灵感,艺术家在制造痕迹的过程中传递了能量,而这本身就是作品要给我们的讯息。它是彻底的非象征的。”

一个更晚近的受到中国书法和道家哲学影响的例子是布鲁斯·马登的冷山系列,这个系列开始于1980年代中期。无论从形式上还是标题上,它都可以追溯到著名的诗人寒山,他活动于中国唐代(618-907)。在他的《禅宗研究5(早期状态)》中,除却对书法笔意的借鉴,那些松散的,藤蔓一般的线条同样对应着自然界的形象,并让人联想起杰克逊·波洛克和其他上世纪中期的行动绘画艺术家。

有趣的是,当上一辈西方艺术家被亚洲传统文学、书法和水墨艺术所激发灵感,我们看到今天的中国艺术家也在西方艺术中寻找方向。在当代中国艺术家的作品中,似乎抽象艺术(或更确切的说,非再现性绘画)需要经历一个完整的循环,再回到自己。

这样看来,我们也不会惊讶于潘剑的作品不断地走向抽象,直到画面上所有的再现性痕迹都成为绘画过程的纯粹显现。以这种亲切而奇妙的方式,艺术家将画面平行于生活的能量之流而展开。

潘剑通过中国毛笔而发展出他自己独特的绘画方式。他曾说:“它们(毛笔)比西方画笔的用途更广,我能通过它们来更好地表达自己。”凑近观察,我们可以看到一个相当复杂的过程,它分别包括和掺合了笔触的运动、色彩的滴落、砌上干性颜料并以清水冲洗和挥洒等等环节。画布由此呈现出仿佛是长期曝露于室外的效果,如同树在自然环境中的状态一样。

有一点是人们很难第一次就注意到,要在多看几幅作品之后才能发现的,那就是艺术家在构思画作的时候利用了摄影,或者更准确一点说,使用了类似摄影的表演方式。他请助手将空白画布铺在夜晚的街道上,靠近路灯的地方。艺术家自己则用相机记录下树投在画布上的影子。这个过程类似于舞蹈。画布被扭或抻成不同的角度,以捕捉树影的各种复杂情态,就好像树在抚摸着画面。甚至,就在第一滴颜料落下之前,树就已经在影像的平面上呈现了它们自己。

潘剑对摄影的使用不是为了直接照搬物像而减少艺术家的手的共奏,摄影在他这里仅仅是一种视觉的参考。他绘画。好像这个绘画的过程一旦开启,整个物象就从他的笔下自然流淌于画面之上了,如同百川归海。同他更早时候的作品相比,那时艺术家的手仍是可以辨认的在场元素,但这批新作几乎是“非绘画”的,它们营造出一种气息,就像潘剑最喜欢的诗一样。

夜雨寄北

(唐)李商隐

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

翻译李商隐的诗篇几乎是一件不可能的任务,他的语言稠密,模糊而有魅力,而潘剑的绘画试图传递给观众的感觉正是如此,人们在他的作品中经历的是不确定的时间与空间带来的缥缈之感。在李商隐的诗中,那位不在场的友人(或,在另一种解读中,是诗人的妻子)牵引出最强烈的思念——这充溢的情感瞬间融入诗篇所勾勒的视觉线索之中,并焕发出能量:画面上是雨,烛芯,和巴山。

却话巴山夜雨时……究竟要到什么时候,我才能再一次听到你的声音呢……正是这不在场的声音,和不在场的动作(到什么时候才能共剪烛芯呢),给这首诗带来不寻常的力量。在这里,只有这些视觉的线索在讲述着不在场的声音和动作。烛芯,雨,山,一切静寂,无人去触碰和打破。它们甚至并不存在。一千多年过去了,现在,它们只存在于我们的心中。如果无人倾听这诗句,雨还会落下吗?

同样,在潘剑的作品中,那些树在夜晚投下的影子曾于一瞬之间轻柔地抚摸着画布,这发生在艺术家的妙笔触碰到画面之前。如果无人观看,这些树还会真的存在吗?不过,如果我们睁开双眼,我们看到的,将比树本身更多。

(李佳译)

潘剑

1975年出生

2001年毕业于西安美术学院油画系留校任教,现工作生活于北京和西安