林霖简介:

1990 年毕业于广州美术学院中国画系

2000 年毕业于中央美术学院中国画系同等学历研究生班

现为广州美术学院中国画学院副教授,硕士生导师,人物画工作室主任

中国美术家协会会员

广东美术家协会会员

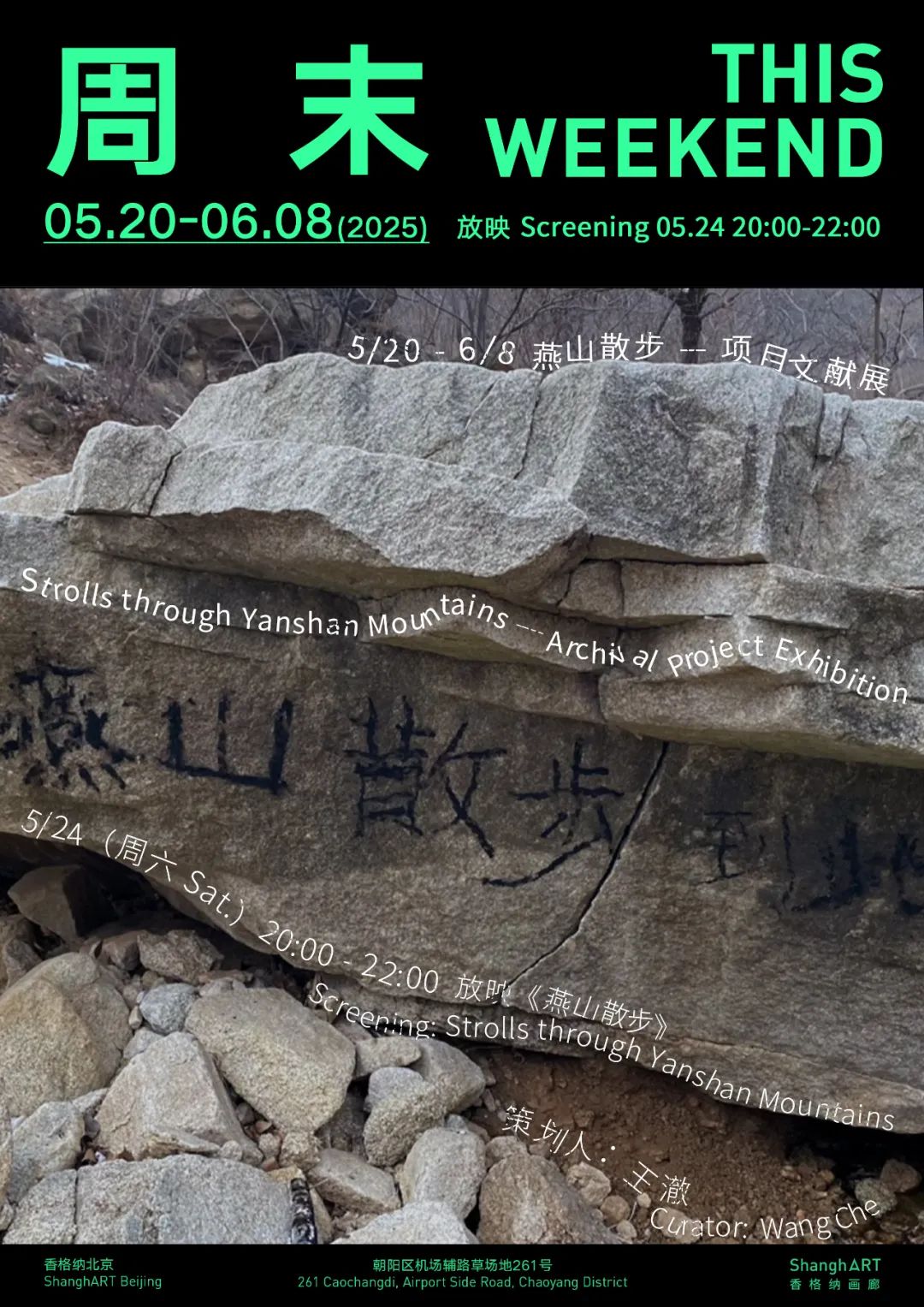

方济各·沙勿略行迹与作品的诞生

1546-1551 年间,一位充满雄心壮志的耶稣会传教士方济各·沙勿略(Francisco Javjer)在从日本发往欧洲教会的信札中用“国富民强、忠厚温良、正义之邦、智慧之邦”(引自《耶稣会史料丛刊》,沙勿略行实·卷一、p695)来描述他听说的中国,并立下在中国传教的宏愿。这些信件在西方被大量传抄,沙勿略神父也成为西方世界知名度极高的人物,成为勇气和决心的象征。

1552 年4 月,他上书葡萄牙国王若望三世,希望前往中国,觐见皇帝,代表葡王献礼,请求释放葡国俘虏,并向中国君王和人民宣传天主圣意,劝全中国人民信奉天主。他一再说明,中日两国人民博学好问,审思明辨,需要派饱经风霜、意志坚强、学术修养高深、笔谈流利而长于撰述的神父,仅仅能言善辩是不胜任的。

当时,中国朝廷为防楼寇侵扰,厉行海禁,尤其在嘉靖二年(1523 年) 发生葡萄牙人在台山广海一带入侵被击败后,广东的海禁更严厉。因此沙勿略的访华计划,没有获得当权者的支持,他只好冒险潜往中国。

1552 年8 月,正是广东沿海台风天气接近尾声,贸易季即将开始的时候。沙勿略和他的伙伴从日本搭乘葡萄牙商船“圣十字”号(Santa Croce) 登上了位于海上丝绸之路要冲上的上川岛(今广东省台山市境内)。

彼时的上川岛,是大航海时代葡萄牙人占据的灰色贸易点,经过几十年经营已初具规模,但生活条件较简陋。沙勿略一行登岛后,即搭建一座窝棚作为圣堂,每天作弥撒、听告解、慰问病人、结交朋友。逐渐地沙勿略开始接触到一些登岛的中国商人,他们个个文质彬彬。这更增添了他想中国内陆传教的决心。

然而当他一再请求中国人带他去广州时,均遭拒绝,因广州提督严禁“通番”。两个月过去了,苦寻之下有一中国商人索巨款,答应秘密载他去广州。在别无良策的情况下,沙勿略打算采取“先暗后明”的办法,即潜入广州后“在黎明前将我送至广州城门口,由我直接要求见提督,说要前往北京,呈递卧亚主教上中国皇帝书。”

在付了巨款等待商人履约期间,他对潜往广州的计划顾虑重重,既怕船夫收钱后途中将他弃置荒岛或投人大海,又担心提督为免惹事,将他下狱,犹豫未决。

其时,他们居住在简陋的茅屋里,生活条件极端艰苦。冬季来临,饥寒交迫,更染重病,发高烧。曾一度移居圣十字号,奈风浪大,船身簸动,更不适于重病患者,乃仍回岛上,有人为之放血,热度更高,不能进食,进而不能言语及认人,终于1552 年12 月3 日凄清去世,草葬于岛上。留下了“即使赚得世界而赔上自己的灵魂对他有何益处”座右铭激励后世。

两个半月后(1553 年2 月17 日),圣十字号返航印度,开棺后见遗体不腐,遂将其运回满刺加。70 年后(1622 年),沙勿略获罗马教廷列为“圣品”,台山上川岛沙勿略墓地遗址成为朝圣之地,明崇祯十二年(1639 年),澳门教会在墓地上建立中葡文石碑。清康熙三十七年(1698 年),马若瑟神父从法国经过三个月的航行来到上川岛,记述了当时见到的情景:

“10 月9 日星期四,我们动身进行这次神圣的拜谒;走了足足四哩水路和陆路,我们突然发现终于到了我们的寻觅之地。我们发现一块颇为硕大的直立的石头,当我们一看清石头上三四个葡萄牙文字:圣方济各·沙勿略之墓,我们立即反复亲吻这片如此神圣的土地,有几人还掉了泪”。然后他们“仔细审视这一遗迹,随之又用树枝和一块船帆搭了个简单的帐篷,它相当准确地再现了沙勿略死于其中的窝棚”。他们甚至还在沙勿略葬地上“搭了祭坛,这位圣徒的墓碑是祭坛的底座”(《马若瑟神父致拉雪兹神父的信》)。

1813 年(即嘉庆十八年)澳门的查主教来沙勿略墓地朝拜时,只见“石碑尚存,小圣堂则已倾圮”。1986 年,全球的天主教信众发起了捐助,委托台山市政府对沙勿略墓园进行了修缮和扩建,小教堂、墓道和墓碑等都建立起来了。

2106 年11 月,广州美术学院“海上丝绸之路创作考察团”登上川岛,拜访沙勿略教堂和墓园。只见整洁的小教堂内,阳光透过彩色玻璃洒在素雅的石棺上,一束清新的鲜花带着露水,搁在上面——这是附近新地村的天主教信徒早上特地带来的。虽然不是信徒,但我们仍然被这圣洁肃穆的气氛所感染。教堂外,西班牙当代艺术家捐赠的现代雕塑安静地矗立在花园里。沿着教堂后的石梯,我们逐级而上拜谒沙勿略纪念碑。青松翠柏,涛声依旧,我们安静地站着,默想着这位有着高贵灵魂的人。

广州美术学院中国画学院的林霖教授艺术修养极高,胸怀悲悯至善之心。在考察过程中,艺术家为沙勿略的行迹和发愿所感动,潜心创作了一系列拓印和白描相结合的作品。当阅读画中的题跋,再观画中人物的行状,心如被大锤猛击,震颤不已。背景取自沙勿略墓园现场的拓印,更增添了画面的崇高感。

吴扬波(广州美术学院艺术与人文学院教授)

2017 年