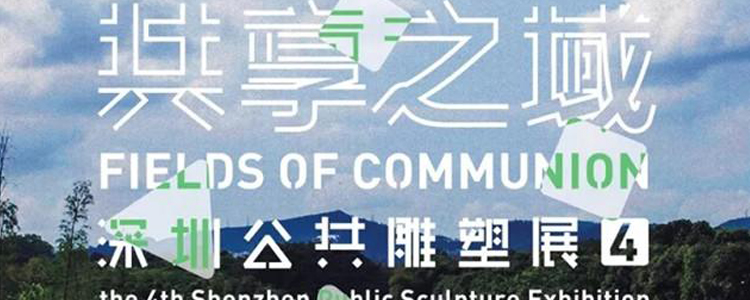

“深圳公共雕塑展”是立足于深圳本地公共空间的艺术展览。由深圳市规划和国土资源委员会主办,深圳市公共艺术中心(深圳雕塑院)承办。目前,分别在市中心的不同开放空间成功举办了三届。

第四届公共雕塑展主题为“共享之域”,将于12月8日在深圳市中心公园E区举行。

策展理念

在一个狭隘的意义上,我们常常将公共艺术理解为就是在公共场所的大型装置、雕塑,偶尔也会有与观众互动的功能。虽然公共艺术也包含了这些元素,但它的核心意义,却并非仅仅这些简单的形式。公共艺术的概念最初来自西方,不管是public art(公共艺术)还是communal art(社区艺术),这里的“公共”都包含了自发的、集体的、社会的、地方性的含义。也就是说,公共艺术更多的是指向一个具有自组织的、在地的、集体性的公共实践,具有这样性质或特征的艺术,我们可以称之为公共艺术。相比很多耗资巨大的城市雕塑,反而广场舞具有更多的公共性。只是由于生活本身情境的丰富性,我们需要更多的发明。

这次展览的主题:“共享之域”,试图尝试在这样的一种对于公共艺术的理解中,呈现大多样的行动实践。项目选择在深圳的中心公园。而“公园”本身就是一个现代性的、基于平权思想的发明。在传统等级社会的秩序中,只有特权阶层专属的皇家或者私家园林。中国第一个具有公共性质的广州市立第一公园即是改造自王府。公园成为免费向大众开放的共享之地。但随着城市的飞速发展,我们的生活秩序与方式发生了剧烈的变化。虽然公园在城市中仍然具有重要的意义,但公园最初所承载的平等、共享等诉求,在城市多样的秩序结构中,缺乏基于各种实际情况来做出的反应。因此在这个项目中,我们试图一个在新的语境下,针对具体的问题,来发明于此相适应的主动的实践方式。一个固定不变的设置(人民公园的模式几乎复制到了中国的每一个城市中),将让位于灵活的,基于各种空间、时间和具体情境的共同行动。也正因为这样,公共艺术的在地性才能得到彰显,而人民中的每一个人的主体性才能得到尊重。

“公园是作为承载城市共享、分享这个理念的最初象征物而被创造出来的, 但这样的理念并非是一个封闭之地。我们将“共享之域”作为主题,它既具有乌托邦、也具有反乌托邦的含义。没有一个事先设定的理想蓝图,但要在行动中针对具体的语境,去消除不公。行动总是具体的,因此也是临时的。虽然“临时”并非这次的主题,但它却是这次公共艺术的工作原则。实践就是恢复他的临时性,也基于这样的理解,公共艺术的形式才会具有更多的可能性。所以公园虽然是个既定的场所,但并非一个在社会秩序意义上封闭之物,而是让整个城市的生活与秩序成为待定的场域,通过艺术家与大众的共同工作,空间随时随地被创造、被转换、被呈现。在这样的背景中,社会关系得以重建。

策展人:李一凡、满宇

策展人简介

李一凡,1966年出生于湖北武汉。1991年毕业于北京中央戏剧学院。艺术家、纪录片导演,一些艺术活动的发起者,现工作与生活于重庆。

满宇,1976年出生于湖南。1998年毕业于广州美术学院,策展人、艺术家与评论家。北京二楼出版机构发起人之一。

深圳公共雕塑展并不是一个传统意义上的雕塑展,它在展出的空间、作品的形态,组织的方式,公众活动的设计,都已经不再是用“雕塑”的概念所可以概括的了。不同于雕塑家独立的创作, 公共艺术本身强调的是地域性和开放性, 针对城市、 社区的历史、环境、需求,强调公众的参与,公共艺术从一开始就把公众的参与和互动放在了最重要的位置上。正因为这些作品与人们习惯了的城市雕塑不那么一样,所以,它也预示着一种改变的开始。