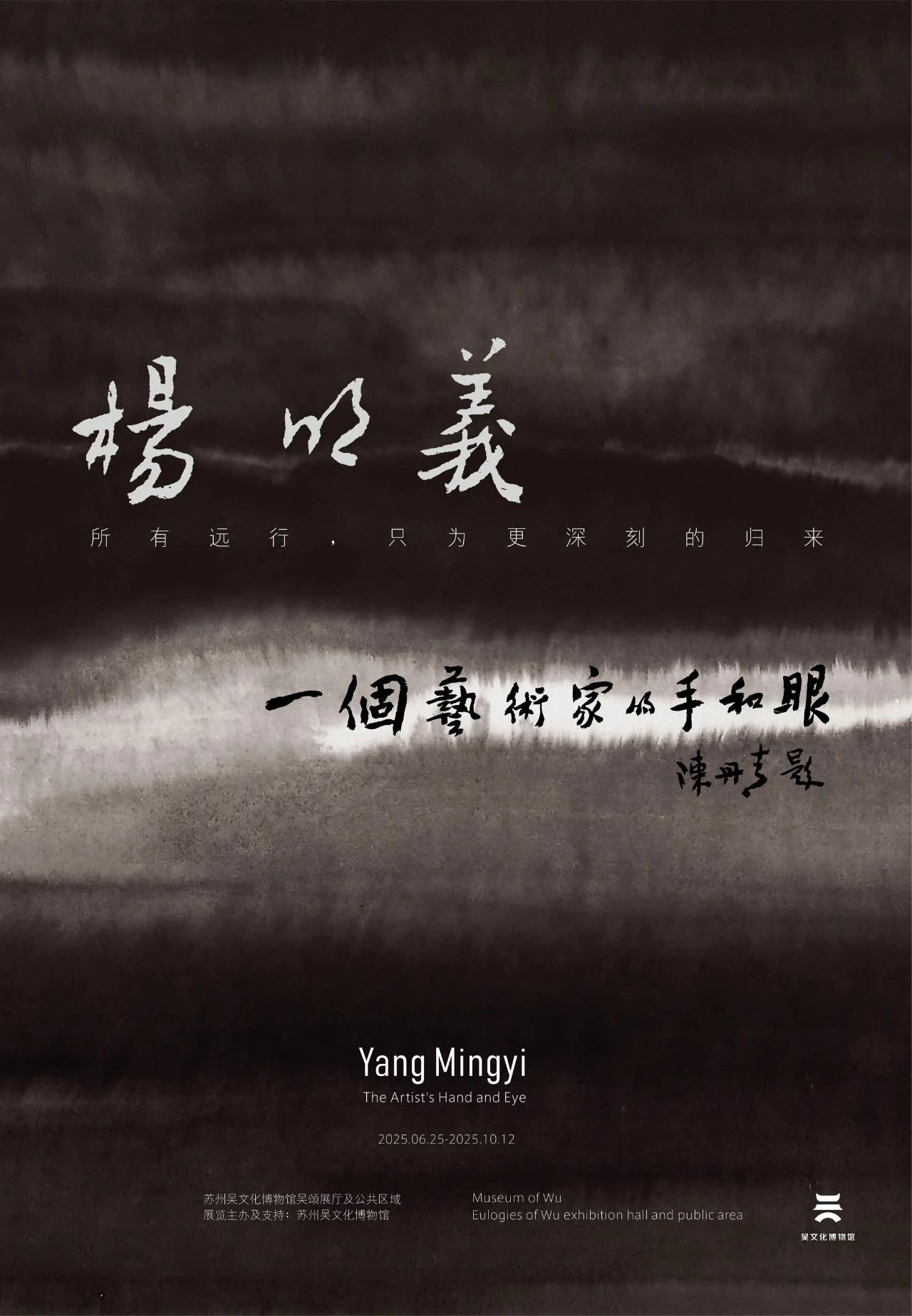

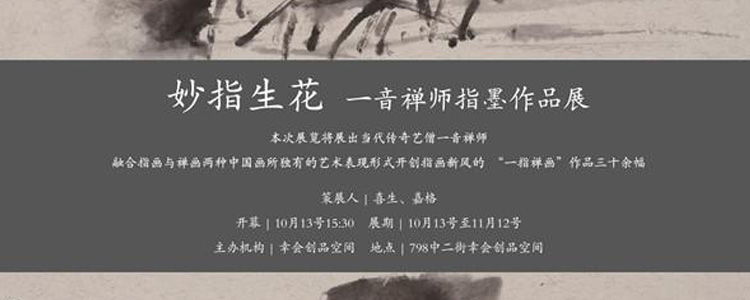

著名艺僧一音禅师指墨作品个展将于2017年10月13号至11月12日在北京798艺术区的幸会创品空间展出。本次展览将展出三十余幅一音禅师独具一格的指墨绘画及书法作品。

一音禅师,法号演音,字大觉、一音、石头陀。俗名宋歌,中国当代著名艺僧。他剃度于安徽九华山大觉禅寺,受具足戒于广东乳源云门山大觉禅寺。师从当代禅门泰斗净慧老和尚习禅,为临济宗天童派第四十三代传人。

一音禅师出生在山东枣庄一个书香之家,父亲被公认为是当地的文武全才,琴棋书画和武术,样样精通;他自幼受其父影响,五岁习武,七岁开始跟父亲学习书法绘画,10岁左右开始接触金石篆刻,15岁学习吹箫。这些“童子功”为他后来的艺术创作打下了坚实基础。

一音禅师早在1992年就加入了中国书法家协会,成为中国书协最年轻的会员之一。出家前师从中国当代书画篆刻艺术泰斗韩天衡先生,并得到花鸟画大家张立辰先生、著名书法篆刻家李刚田先生、邱振中先生、黄惇先生等指导。1995年研修于南京艺术学院美术系,2003年研修于中央美术学院中国画写意高研班,2006年加入中华诗词学会,早年受聘于中国道教学院客座教授,为当代艺术界少有的集诗、书、画、印、乐五艺于一身的全能型艺术家。

出家之后,一个偶然的机缘,一音禅师接触到了指画,一下子有了指画创作的冲动,自此后开始醉心于指画创作。

让一音禅师着迷的指画是中国传统绘画中特有的一种画法。据文献记载,唐代画家张璪 “以手摸绢素”开指画先河(见 《文通论画》),后人认为这是有关指画最早的文字记载。但从唐代到清初,不但找不到古代名画家中的指头画的遗迹,也不见指画这个名辞和有关于指画的评论,甚至连张璪的作品也无法考稽。空白了这么长的一段的历史以后,直到清初康熙年间名画家高其佩大量的指画作品问世,才有了指画的端倪。高其佩以其标新立异的指画作品开创了清初画坛中一个独特的新兴画派。此后以指画闻名于世的还有艺术大师潘天寿。

指画在线条、墨色、表象、构成等方面都不同于毛笔;指画每条线的画成,往往似断非断,似连非连,似曲非曲,似直非直,或粗或细,极为自然,这是毛笔难以达到的。由于指头不能像毛笔一样蘸多量的墨和色,会很快从指尖流淌下来,也不能像毛笔笔尖出水那样慢,故用墨用色往往不是太湿就是太枯。指画有易于发挥枯墨法、焦墨法、泼墨法和误墨法等等特点,把用墨用色效果推到极致。指画独具特色的线条和特点鲜明的墨色,使指下所表现出来的物象可以达到似生非生,似拙非拙,似是而非的意想不到的独特效果。

一音禅师创造性地将指画与禅画两个中国画所独有的艺术表现形式巧妙结合,经过近六年的潜心研习与创作,其“一指禅画”终开指画新风;他的指墨作品将儒、释、道并融,基于儒,染于禅,归于道。观其画作会不由自主地进入画中,产生一种超然于世外清净平和如入禅境的感觉,其作品意境高远,清灵空净。一音禅院里有幅他新作的指墨梅花图,上题自度诗:“画到无我时,我已在其中。指尖梅花放,虚空现真容。”可谓是其指画心灵的禅悟。

一音禅师的花卉画师宗八大山人、金农等,近年来,其山水参宋元笔意兼以写生,以禅入画,空灵静谧,高远淡泊;其花鸟画以梅、兰、竹、菊、莲为主,尤好画莲、梅、兰。赏其莲,禅意顿生;品其梅,风骨立见;观其兰,如闻其香。他在指画技法、墨色、构图等多方面均有所创新;其作品笔简意足,寥寥几笔,墨气指力朴质洒脱,墨趣律动变化自然,画面不拘形似,重在意象,直指本心,画中见禅,妙指生花,跃然纸上。

一音禅师书法以小楷见长,兼善行书、大楷、草书、草篆。其小楷清雅灵动,颇具禅韵;行书如行云流水,且不失跌宕起伏之韵;其草书一气呵成,通篇布局疏密有致,浓淡干湿浑然天成;篆书笔中见刀,刚柔相济;其草篆既有其师韩天衡之风,又揉入了天真烂漫之气,篆书与草书的巧妙融合,可谓当代书法的推陈出新之作。

其篆刻作品出入秦汉,陶冶钟鼎铭文,溯流追源,以浪漫奇诡的楚系文字入印,风格独特,濯古来新,具有绘画的时空感和书法的造型美,“刀法”和“笔意”俱佳,正如古人所言“见笔亦见刀”,方寸之地,气象万千。

一音禅师不仅工篆刻,精书画,还精通诗词音律,其诗宗法王维,静谧恬淡,意境高远。其对音乐的研究与创作也十分独到,他擅长吹箫,箫曲多为即兴创作,箫音起处,摄人魂魄。他的这种对音乐即兴创作的灵感和能力堪称音乐奇才。2015年秋,北京音乐和影视界人士为一音禅师录制的歌曲《山僧》《炉香赞》,以及原创箫曲《幽谷兰香》《明月清箫》《岭上白云》等在多家音乐平台播出,以一音禅师为原型的国内首部4K级禅宗纪录片《山僧》在腾讯等多家平台首映,深受听众和观众喜爱。

一音禅师的书画作品流传至美国、日本、韩国、新加坡等国,以及香港、台湾地区,被国内外多所博物馆及各界人士收藏。

艺术和修佛同理,凡得道者,一靠发心,二学养,三靠悟性。一音禅师不仅学养深厚,天资聪慧,而且有大发心;出家之后,一音禅师竹杖芒鞋,云游四方。途经泾县查济古村时,他对古村后面的这座当时还不知道名字的大山一见倾心。原来,这里面亦暗藏佛缘。相传查济古村起源于唐朝初年,时任宣州刺史兼池州刺史查文熙途经此地,一见钟情,当即决定晚年定居于此。从此,这里便成为查姓世世代代生息繁衍之地。据说最兴盛时,这 个村子曾拥有108座桥梁,108座祠堂,108座庙宇。历经1000多年的世事沧桑,查济古村至今古朴繁盛,被称为中国保存最为完整的古村建筑群。而古村后面的查济半山,是九华山的余脉,山势逶迤,藏风蕴水,乃查济古村的灵气之源。相传,地藏王菩萨的化身新罗国王子金乔觉渡海来唐,卓锡九华,途径半山, 曾回头驻足,因此半山有一座山峰名为佛回岭。正是这样如世外桃源般的一个地方,让一音禅师驻足回望,久久不愿离去。于是他发下大愿,在此修建禅院,住山修行。

可是在一片大山之中新建一座禅院谈何容易?!然而,再大的困难也阻挡不了一个立下大宏愿的人。为此,一音禅师不仅把他累积半生销售书画的全部收入投入在一音禅院的建设中,还自行设计建筑并督促禅院的施工,边建设边修行,几年下来,一座青砖、白墙、黛瓦的禅院已经在云雾缭绕、翠竹掩映的半山之中若隐若现。

在禅院里,一音禅师每天黎明即起,敲钟、早课、晚课,诵经唱赞、打坐行禅……修禅之馀,抄经作画、吹箫唱偈,演扬妙法,接引有缘众生。

除了修禅习艺之外,一音禅师又多了一项功课,每天几乎都要陪同慕名而来寻访的僧人、艺人、友人品茗、谈禅、说艺。一音禅师认为,这虽然占据了他大量的时间和精力,但是对于一个修行人来说,这不仅有助于他的禅与艺,而且恰恰也是他弘扬佛法,普度众生的一种很好的方式。特别是当今社会,人们工作紧张、生活浮躁,为了寻求精神的慰藉,特别需要到一个清净之所放下包袱、释怀天地。一音禅师认为,能帮助有缘人消除心头挂碍,安住当下,这何尝不是一种修行。

而今的一音禅师,独隐半山,精研佛理、潜心修行,以梅兰菊竹为友,以明月清风为伴,以天地造化为师,其艺术和生命已与半山一音禅院的一草一木融为一体。对于一音禅师来说,诗、书、画、印、箫五艺只不过是他“渡江”的“芦苇”而已,他更大的发心是试图像弘一法师一样开启禅宗与艺术相融的一种境界:以艺明心,以艺见性;登岸舍筏,自证菩提。