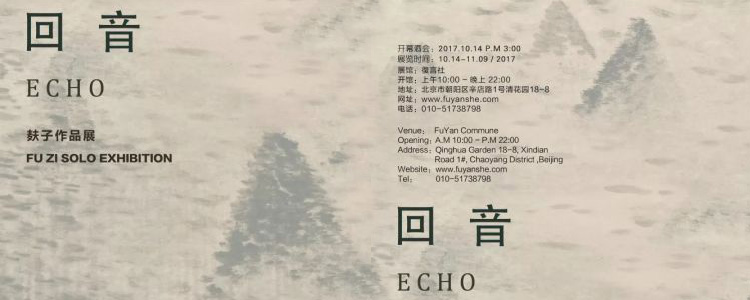

我一直觉得无论是生活还是作品,麸子所去狂热追求的是那些最平常、最飘忽不定、最隐晦不明、而又最松散自由的时刻。我猜想他的曾经,一定是个浪荡不羁的文青,尽管他今天的作品乍眼看过去那么的含蓄和深沉,但在仔细观过读过之后,就会在他松散的构图、洒逸而肯定的笔触里找到他性情本身的样子,看得出他一定是不能够被约束的。创作,或许就该是他的职业和生活,完全自己说了算的生活。

麸子的画尺幅上悬殊很大,一种是可以呈于掌上细细品味端摩的宝丽来相纸水彩,轻松,具风情,值得咂摸和玩味。另一种则是巨幅油彩,很厚,非一次性激情堆积,而是遍数极多,时间的痕迹透过层层油彩的间隙显现出来。我不禁想要去联想他的工作方式,伏案式水性材料的情调打开他敏感的清晨和白昼,矿物色颗粒的冲撞撕扯中他已经遗忘自然,走进他自己内心的山水。尽管它们在此时他的心中是松散的,不够明确和难以辨认的,但麸子享受去体会这种状态,一种不可言状的邂逅般细腻巧妙的心绪动荡。交替进行的大尺幅油彩带着他集中的能量和体力走进黑夜带来的深邃的压迫感中,夜晚的他或许看上去会更加沧桑和古怪,这创作过程中一定是不可被打扰的,就像他在同一幢房子中清晰的划分了他的工作区和生活区一样,分开的房门,分别上了坚硬的锁,不能混淆,也禁止僭越。

麸子并非按照自然本来的风貌去描绘那些景,而是把它作为经历过它的人的回忆描绘出来。似景非景的画儿作为事实呈现于眼前,那么作为麸子创作的原始动力依据到底是不是风景的美呢?我想,不是的。他在白天玩味的和在夜晚挣扎的,想必都是在找寻人与世界的关系吧。这种关系在人的深究和思考中往往都是荒谬的:人对理想世界的渴望和自然与社会中不可饶恕的罪恶永远是脱节而不可融合的;人对永生的憧憬和生命本身的有限性之间的让所有的力量和专注都显得苍白和无可奈何。

“世界既不完全是合理的,也不至于如此的不合理。”加缪的这句话或许可以解读麸子的这些作品。他将那些景按照他认为的合理性创造出来,他要的不是景的美,他要的是人的生命里那些强烈鲜明和那些无力而为。这就是为什么他的一些画似乎像在隐隐的将自己置于中国古代的雅士文人中间一样,看似如宋代山水调性的作品中,飘逸的,不连贯的山丘,没有要抒发什么气节,只是散散的,不经意的表达着他逍遥且不在其中的样子。

这样大胆的按照自己的臆想去解读他,不知道会不会引来他的古怪:“嗨!想什么呢丫头!谁能不说我就是个游山玩水的‘风景画家’呢!哈哈...”或许这就是他吧,单纯又倔强的顽童,怕人看穿的样子。

——典临