作品,是画者心性表达的特有方式,通过一幅用心创作的作品,可以感知此人的性格,甚至是品格。我认为,人可以创造作品的风格,而作品也可以影响一个人的品格。所以说画品即人品,不无道理。

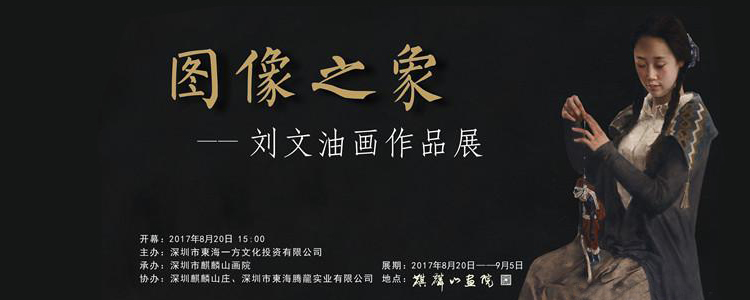

看刘文教授的作品,他的表现方式很细腻,往往擅于用灰色调,抓住物象的灵魂,含蓄不张扬,有一种沉甸甸的感觉,这不是故作深沉,更不是无病呻吟,而是他质朴品性的沉淀,是他对生活的一种态度。其画其人,有着相同的内质。刘文教授的外表形象没有想象中所谓的艺术范,他穿着非常朴素,不修边幅,不会用语言或行为刻意的粉饰自己,是艺术道路上忠实的践行者。

刘文教授是一个在绘画道路上勤奋而踏实、不断前行的画者,在他身上充分体现着一个艺术家对绘画艺术不断追求的精神。不管在他的办公室,还是在家里,都堆满了他的作品,画架上永远有未完成的作品。刘文说:“生命过程就是一个不断追求的过程,只有在自己的绘画领地永不停滞地追求,才能让那颗因尘世所累而烦躁的心得到安慰,才能让那颗漂泊的灵魂寻找到精神的栖居之所。”

作为一个深受古典主义浸润的画家,他对古典油画技法的执着追求在每一幅作品中都有所体现,同时他也是一个完美主义者,不管是大画还是小画,从构图、色彩、细节等方面,包括对画面主题的深化,灵魂的塑造都是苦心经营,一幅小画,经常反复调整,历时几个月才满意收工。

图像是物象在画面上的再现,画面中的物象,注入了艺术家的思想和审美观念,已不再是现实中的物象,而是在符合某种特定条件下具有一定意义指向的符号。刘文笔下的“图像之象”,既内敛、含蓄,又清新、纯洁,没有突显的戏剧冲突、没有造作的粉饰,画面温馨、淡雅,泛着恬静的诗意,所有的喧嚣尘埃都在静静的、纯净的诗意中消解。

“图像之象”这次展览精选了刘文教授具有代表性的近作,有主题性创作,也有写生精品,此展试图一管窥豹,让观者领略其绘画的风格特点和创作精神。

孙俊宇

2017.8

图像之象

深圳大学师范学院美术系 刘文

当代 “再现”理论认为“再现”实际包括六个方面:一是对自然客体和社会生活那种自然主义的精确再现;二是对自然和人类激情的一般性再现,这种再现是一种古典主义式的再现;三是对主体感受到的自然和人性的一般性再现,这种再现具有表现的意味,是前浪漫主义式的;四是再现自然和心灵中固有的理想形式,属于德国浪漫主义的传统,五是再现那些超念的理式,也就是新柏拉图主义式的再现;六是再现独立于现实之外的那个艺术世界,实质上是一种唯美主义式的再现。按这种“再现”理论,作为“图像再现”的绘画艺术,就其“象”源来说,再现性绘画艺术中的对象不再局限在现实生活、自然世界的客体存在,精神世界、艺术世界中的东西仍然可以转换为再现性绘画艺术中的对象。

作为“图像再现”的绘画艺术,就其“画中之象”与其相关的“物象”之间的关系来说是有是有差距的。其一它们之间不是“相似”关系,因为再现如果仅以“相似”成为它的基础,这种“相似”就暗中规定了一种“对称性”,即“画中之象”与“现实之象”相似,就像“现实之象”与“画中之象”相似一样,如果把“相似”替换为“再现”,就是“画中之象”与“现实之象”的再现是相互的,无本质区别,但对于作为再现的绘画艺术,如一副人物画或风景画,只能说它再现了某人、某地某物,但不会说某人、某地某物是这幅画的再现,再现不具有“反身性”,因此“相似”不能构成再现的充分条件。其二它们之间也不是纯粹的“摹仿”关系,绘画与被摹仿物绝不会完全相同,在摹仿时,必定会漏掉某些特征,也会增加某些特征,摹仿与被摹仿物之间不会完全相同,但这种转化过程不会彻底失去相关物的属性,或者完全获得了相关物的属性,因此一幅绘画作品不会完全再现出对象,如一片风景被再现为风景画,但并不成为真正的风景一样。

作为表达意义模式的“图像再现”的绘画艺术,“画中之象”在其表面承载的意义当中还另有意义。美国分析哲学家阿瑟丹·托从本体论的角度分析,认为某物成为艺术品有两个必要条件,一是对象是关于某物的,二是它必定表达了一定的意义。对于再现性绘画艺术,可能始终都包含一些与物象相关的现实,但在任何意义上,这都不能将其还原为所包含的那些相关的现实,一件艺术品,不仅具有视觉美感,还承载着社会大量的、复调结构层面上组够的意义,当且仅当拥有一个主题,且投射了一种态度或者观点,通过修辞上的省略,这种省略需要观众参与去填补缺失的东西,画中之象才有意义,同时,艺术品除与相关的对象相关外,还要相关于它们所相关的方式,如绘画语言、绘画形式等等,艺术作品是复合的,因此,艺术再现中呈现的图像之“象”蕴含着丰富的内涵。中国古典美学中,艺术的最高境界就是再现出一种“意境”,这种“意境”就是实境与虚境、有限之象与无限之象的融会贯通,即“境生象外”“片言可以明百意,坐驰可以役万景”,“状难写之景于眼前,含不尽之意于言外”的含蓄蕴藉。

审美感知以图像符号为媒介,任何绘画都没有办法把理智和智慧本身描绘出来,但我们能在图像之中去知觉、经验到这些东西,审美者通过想象、联想、感受和理解等主体性的充分展开,突破图像的“此在”,进入它的“彼在”领域,当我们知觉到图像“此在”与“彼在”的交融时,图像就已成为“像中之象”。