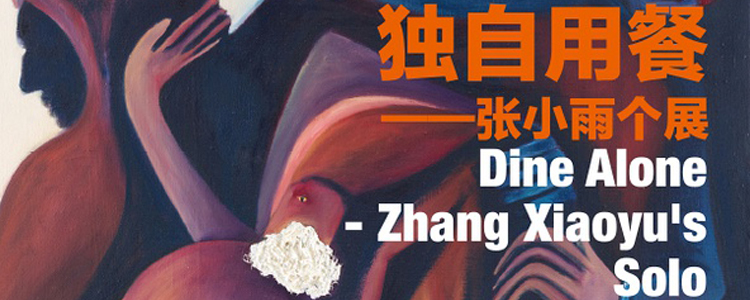

当新媒体与互动装置艺术成为时下展览更偏爱的内容时,张小雨持续的架上创作无疑表达了对当前艺术潮流的一种“退潮”态度:“我的创作形式并不当代,最多只属于现代,因为我精神上非常偏向(上)世纪初的德国表现主义。”这一切并非有意为之,而是其作为艺术家一直以来对于艺术表达的最直接的个人理解。

张小雨的油画有着典型的表现主义色彩,浓烈、鲜艳,因此丝毫不躲避画布上颜色之间的冲撞,直接(confrontational)且激烈(drastic)。橘色作为其最常用的表现色彩,几乎出现在至今为止所有的创作中。它通常以最原初、最饱和的纯度出现,并和与它互补的蓝色产生视觉张力,拉扯着观者的目光。与颜色形成鲜明对比的,是连接画面结构的线条。或许在笔触的运用上我们看到了艺术家从粗旷到平滑的尝试,但意向化的线条表述却从始至终地贯穿其创作。对于衣服褶皱走向的线条刻画一直是张小雨创作中的一个重点,这不仅仅表现了其对细节描写的重视,也恰恰印证了瓦尔堡经常举证引述的“魔鬼存在于细节之中” 的论点。文艺复兴时期,在佛罗伦萨画派的大师波提切利(Botticelli)的代表作《春》(Primavera)及其他诸多作品中,人物衣纹的处理手法是一种宗教和精神的象征。类似的处理在巴洛克、新古典主义、浪漫主义时期,以及二十世纪的蛋彩画中不乏先例。而今天,张小雨在创作中对衣纹的强调和处理,不是一种简单的再创造或者模仿,其表现出的是创造力与逻辑之间密不可分的关系:其笔下的衣纹与人物本身的身体结构和动作相悖,有时甚至扭曲而不合逻辑——这恰恰暗示着,眼前的图像不再被任何形式意义所限制,而成为艺术家的自我个性特征在目前这个时代背景下的呈现。

尽管这些架上创作在表现形式上看似无关于当代,但是画面背后驱使着图像形成和走向的创作母题却从未与当代性脱节。表现主义强调运用主观到甚至不和谐的色彩、线条和构图,来表现自我的感受与情绪。张小雨延续了这一主旨。在其创作中,那些甚至可以被看作是夸张的色彩对比与线条张力,毫无疑问全都服务于反映个人的苦恼——自我认知的疑惑、自处的焦虑以及接纳自身去面对世界而带来的压力。这些苦闷发自个人内心,却又折射出当代人对于人性问题的追问。我们不能简单地用年代、风格或流派来为张小雨的油画分类,因为它们打乱了特定时代下的常规艺术标准。它们看似不入时宜,却又直指当代人正在经历的精神和道德困苦。

同样用色彩和线条创作与表达的保罗·克利(Paul Klee)曾说:“艺术并不是来复制我们平时所见,而是通过它让我们看见。” 张小雨画中描绘的虽不是我们平时所见,但正如其所说:这些图像,生发在黑夜梦魇中、纠缠于白日幻象里,都是自己眼前最真实的世界。画里描绘的是你、是我、是他、是她,是每个自知自觉,却又不断对抗自我、寻找自我的人。