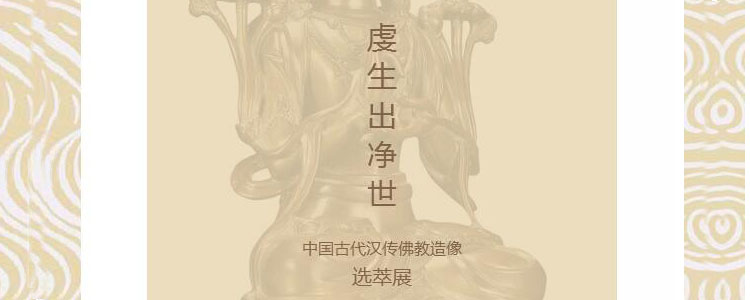

汉传佛像在中国的出现缘起于一个梦,汉明帝刘庄夜寐,梦见一个高大的金人从西方飘然而至,绕屋飞行不绝。早朝时,有大臣解释是西方大神佛陀。明帝遂遣使西行求法,在今天的阿富汗一带不期而遇前往东土弘法的印度高僧摄摩腾和竺法兰,以及为他们驮经卷和佛画像的白马。到洛阳后,明帝给了他们极高的礼遇,在西雍门外造了一座“卿”才能享用的“寺”,因白马的功劳和圣灵,取名“白马寺”。两位高僧在白马寺译出了第一部汉传佛经《四十二章经》;剃度了中国汉地第一位正式受比丘戒的出家人朱士行,突破了身体发肤受之父母不得损伤的传统理念。白马寺也成为佛教在汉地传播的初转法轮。据传,泰国博物馆收藏的成人拇指大小的汉传金铜佛像,就是根据明帝梦中金人模样制作的,是白马寺汉代供奉过的旧物。1995年,泰国一百多位僧侣将按原样放大的金铜佛像送回白马寺供奉。

中国对外来文化并不排斥,对新事物的认识也是逐渐明晰的。佛教初传的东汉至西晋时期,大多数人对佛的认识是模糊的,将佛当作“西方大神”的大有人在,受传统鬼神信仰的影响,往往佛神不分。在江浙一带墓葬出土的丧葬魂瓶常有佛像与神和神兽一起堆塑或贴塑罐体,且形象模糊。还有将佛当作神以牺牲祭拜,中天竺僧人昙柯迦罗在三国时期来到洛阳,目睹此景,甚是惊讶,因此将佛教戒律《僧祗戒心》译成汉文,弘传佛教仪轨。

在统治者的积极提倡和中外僧人的共同弘传下,善男信女逐渐厘清了佛与传统神仙的关系,东晋十六国时期,佛教造像在汉地已开始成为独立膜拜对象,单体的佛像开始广为塑造。在佛寺林立的东晋都城建康(今南京),出现了专事铸佛及雕刻佛像的艺术家——戴逵,相传夹纻佛像是由他首创的。他刻铸佛像,往往“积思三年,刻像乃成” 。与南方的建寺塑佛不同,北方十六国盛行开窟造像,以供禅修之用,形成了独具特色的佛教造像艺术。十六国佛像的另一个特色是以金属大量铸造金铜佛像,似为彰显尊贵和金刚不坏之躯。此后代有铸造,为后人研究佛教汉传的发展留存了实物资料。

南北朝是佛造像将外来艺术融合的时期。无论是刻造于齐永明元年(现藏浙江绍兴博物馆)的造像碑,还是四川博物院所藏梁普同四年释迦佛立像,其造形和服饰均已完全汉化。

隋唐时期,随着中国第一个佛教宗派——天台宗的创立,以及玄奘西行求法的成功,佛教汉传发展到了鼎盛时期,佛教造像不再亦步亦趋于外来模式和手法,适度地表现造像入世的一面,而不破坏造像出世之一面,造像具有个性化、理想化、现实化的特征。晚唐“会昌法难”是汉传佛教造像艺术衰微的标志,以后大规模凿窟造像在北方很少出现。

宋代是偏重儒道的社会,佛教为了生存,开始与之融合。西南的四川地区,由于社会的相对安定,有石窟造像群一百二十余处,其中以儒释道三教合流的造像最有特色。宋代佛像开脸写实,完全以世俗的审美情趣来塑造佛像,慈善的女相观音菩萨和包容的布袋和尚造像即出现于此时。

元代由于政治的因素,藏传佛教兴盛,西天的梵相对佛像艺术影响极大,逐渐成为佛像艺术形式的主流,特别是上层社会。随着藏传佛教向汉地的流布,汉藏造像艺术在潜移默化中交融共存,杭州飞来峰石窟造像是此写照。明清汉传佛教造像沿着汉藏交融的趋向发展,并掺以儒道和民俗的一些因素,汉地造像愈发庞杂。

由于最后一个封建王朝是重视藏传佛教的,皇家佛造像自然以藏佛为主。民间供奉的佛像经过“文革”清洗,遗存日益稀少。因此,改革开放三十多年来,民间收藏开始主要以藏传佛造像为主。随着收藏研究的深入,人们发现只有汉传佛造像才能反映佛教在中国的流布状况,于是,汉传佛像收藏热在民间悄然兴起。“汉传佛教造像网友会”就是一些热心于汉传佛像收藏的人士自发组织形成的,此番萃取了其会员收藏的汉传佛教造像近120件,由我馆专业人员设计制作《虔生出净世——中国古代汉传佛教造像选萃展》,以期对汉传佛造像的收藏和研究有所裨益。同时,与大家共沐汉传佛教造像的吉祥佛光。