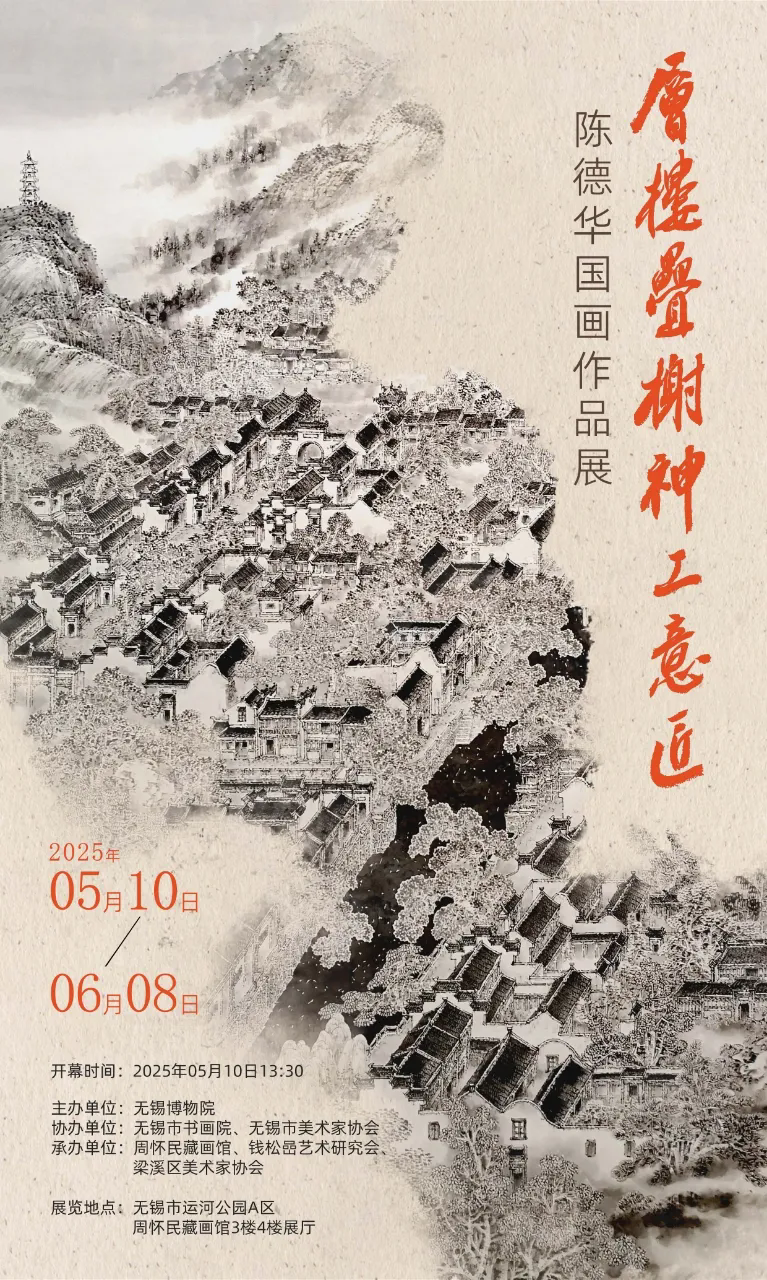

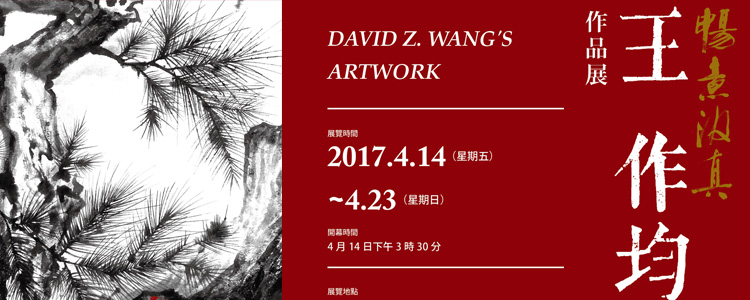

“畅意汲真”-王作均作品展将于4月14日——23日在杭州恒庐美术馆(南山路202号)下午3;30开幕,展期十天。

王作均1987年本科毕业于中国美院国画系并留校任国画系山水教师一直到91年他出国求学。2007年返回母校攻读卓鹤君教授的山水画博士生,2010年毕业后留校任教,现被聘为中国美院继续教育学院山水画教师,副教授。

回国十年,他几乎沉潜了十年,他不事张扬的个人素养使他在国画艺术的生态转化过程中没有过度地消费自己的艺术正能量。回到自己的母校,回到学院的草坪是他的愿望。十五六年的国外艺术体验使他更清楚更自觉地地了解了传统艺术与现代艺术的关系,同时,也更主张更强调他1988年曾经在学院内发起的“新学院派”艺术。王作均在本科时期就是一位品学兼优的学生,13岁就开始学习山水画,17岁在上海工艺美术学校接受了素描、雕塑、人物速写、花鸟、山水画等专业训练,20岁毕业后留校任教。因为他始终不忘入门时的山水,83年终于考入浙江美术学院国画系山水专业,实现了他的山水梦。他的传统功夫扎实,又富于创意精神,早年在本科时期就展露出他的艺术个性。从他的艺术特质出发,作均特别重视宋人范宽和李唐的艺术境界和表现技法对于他创作上的启发,他注重朴素单纯的外观,但更强调内在笔墨运动的关系美学,他注重团块山体的浑然和厚实感,追求“单纯的丰富”的美学观。

他的本科毕业创作“徐霞客之梦”组画共12幅,受到当年画界的肯定和关注,1987年毕业后留校任国画系山水教师期间还创作了许多现代感极强的山水作品,他将现代绘画意识融合于传统绘画技法中的系列作品表现出他显著的“新学院主义”的艺术倾向,他利用传统的笔墨元素重新组合成非传统的视觉语言,使山水画的诗情和意境掺入了现代感,这类潜在的艺术主张吻合了时代的审美取向,直接导致了1988年“新学院派”在美院内的诞生。(和张捷、金甲镇等一起组织的)为中国美院的发展进程注入了学术性一笔。該展览中的数幅作品展示了八十年代后期“新学院派”的艺术风格。

2007年回国,就读“中国画理论与实践”博士学位,2009年参与了浙江省重大题材的创作工程,和导师卓鹤君一起创作了大型山水画《禹陵金秋》,作品获得好评并被省美术馆收藏。2010年通过博士论文“墨道新论”,并留校任继续教育学院山水画教师至今。2013年他的《写意山水画》正式出版。他花费了二年时间,以自己几十年累积的山水画学习和创作经历为学术指导、以自己纯熟的山水画笔墨技法为图例,潜心编著了这本具有学术意义的山水画高等教材。在中国画艺术传承失序,学画教材严重混乱和缺失的今天,《写意山水画》的出版树立了中国山水画艺术的传承正脉,显示了传统山水教科书的学术意义,习画者们非常赞赏,获得很高评价。2014年王作均还主持了“中国美院卓鹤君山水创研班”的工作,编写了教学进程,担任班主任和主导教师”。

这次展览的作品集中展示了王作均受中国美院国画系培养后的艺术面貌,展览是一次综合性的、回顾与展望同步的展示,大致分三部分:

一、问古

传统部分的学习和吸收

这里展示的是本科(83-87)时期14幅课堂临摹的宋元明清经典的部分习作作品,其中最重要的一件习作是临摹黄公望的《富春山居图》,三年级25岁时画。該临摹作受到童中焘、孔仲起等专业老师的高度好评,两位老师还为該习作题了评语。

二、搜妙

向自然界学习的写生部分

这批写生作品占展览的大部分,是美院时期各地写生的作品汇总,其中三幅是本科三年级时(85年)的写生作品。特点是用笔厚重、墨色醇厚,不求写实,强调现实中提炼出来的意趣感和笔墨固有的抽象意味。其它的写生基本是王作均回国后再一次潜心研习传统,以相对细腻的笔墨技法重点表现山水结构的作品,他主张每次写生必须寻获现实景象所提供的丰富而不重复的笔墨启示,力主笔墨组构的创意性。

写生观念和主张:写生只是实现绘画终极创造的过程和通道而已。

三、创真

纯粹从内心出发的创作部分

展览选择了“新学院派”时期的几幅作品以示历史的存在和缘起,选择了近几年的彩墨山水的部分实验性作品,他将青绿山水的传统画法加以现代化演绎,以更绚丽而不艳俗的色彩融入山水结构中,以宋人博大而单纯的外在构造容纳雅致而精微的笔墨趣味,她们预示着王作均山水艺术的创作取向,努力寻找“色墨相融”却“色墨无碍”的充满高贵而现代的精神。山水造型和笔法取法于传统却避离传统,完全可以脱俗为“新古典绘画”,是为“新学院派”艺术主张的继续扩展。

王作均的山水风格综合了传统与现代绘画语言的精华,和历史上经融合中外艺术养料而成大家的(林风眠、黄宾虹、李可染、赵无极、张大千、傅抱石、徐悲鸿、吴冠中)艺术规律相似,他有绘画上超时空的思维和技法上的实力组合,他正努力地使自己的艺术思维和和时下甚为流行的明清文人画风拉开距离。他的最新尝试可以说是一种“新学院派”绘画的进一步实验和沿伸。

他的作品的内涵充满着东方式的大气象,作品完全脱离写实主义或者传统规范的山水构造,大胆而又浪漫地构筑着现代意象的山水艺术作品。作品依然沿用传统绘画中具有核心价值的线条艺术,以此而保持着崇高的古典精神、保持着中国式的气韵。

他的作品内容传载着唐宋的审美遗韵(意蕴),注重大格局考量,不论在章法或是山体结构上都强调“整体性”的境界,强调“归一”之“简约”美。他的作品的艺术趣味具有苍、浑、厚、奇、流的审美特征,具有现代人所能感知并深度感应的当下性。他的作品的另一美学特征已和明清山水画的清丽、雅润、恬淡的“诗意”拉开距离,他拒绝甜美、浮动和固化后的“风雅”图式。他的作品来源于传统,又延伸了唐宋传统绘画的核心意义,明清一下文人雅士们所钟情的“诗情画意”已被苍石野云所代替,“诗意”已在相当程度上被转换。王作均是位善于独立学习独立思索的画家,他学习的传统不只是用来被继承的,而是用来被扩展的。

王作均画展的意义在于总结自己,同时也惠及同道。目前中国画特别是山水画的面貌过于相似,笔墨语言过于雷同,王作均的展览在一定程度上为山水画界提供了一种新气象,带来一种绘画的新思考,让新一代山水画家们感受到传统的功效不是只供我们模仿的母本,她是一种精神和形式语言的启示,学习传统可以发现和消化太多太多的基因原素成为自己的艺术养料。

光亮在裂缝处闪现--读王作均的一类水墨作品

朱孔芬(上海书画出版社)

偶然的机会,见到画家王作均几幅早年的作品,顿觉眼前一亮,线条墨色的运用、明暗的效果所体现的随意灵动,让人暗生赞叹。从画中可以感受到画家创作时的随意轻松,而画法上,其用墨用色,更是在传移模写、随类赋彩的规程之外。其中有一幅写生于1985年秋的作品,画的是雁荡山边,饥肠辘辘的游人在沉沉暮色下围坐路边小吃的情形:炉火光照耀下的画中人物姿态各异,在朦胧的光影和袅袅炊烟的混和下更衬显出腾腾的暖意和晚餐的热闹。传统山水画里的人物通常只作为点景的陪衬,但在这幅作品里却成了主角,而屋舍树干则隐退成为人物活动的陪衬。作品中,画家不但没有套用勾皴点染等传统法则,而是个性化地艺术运用了笔趣与墨迹墨象的力量。墨不仅成为了描绘暗夜之景的塑形手段,更充当了传递情绪的载体。夜山影影绰绰,山形树木笼在其中,暗沉夜色里的游人们借炉火之光围坐餐饮,姿态各异,既不清晰描绘又不丢失用餐人的生动,同时还在不大的画幅中绘出了一种沉沉的体量感,实在可贵。画家在作品中运用了浓淡晕化、积墨皴擦的一些手法,表现出他对墨色极自信的控制力和运用能力。这幅作品气格清新,笔墨沉稳,画意浓厚,与那些众人一面的以传统技法精细描摹的山水画相比,更具艺术的笔墨意味和亲活力。画家所传达的情感意绪,不再是传统绘画里常见的淡泊隐逸之趣,更不见有些山水画家的无病呻吟和装腔作势,而是画家的生活热情和敏感视角以及充沛的生机与创造力。画中所传递出的艺术张力与生活张力浑然一体,圆融无间。再看这幅画的落款: “游山归来饥肠空,一九八五年十月游雁荡山脚下响铃头”。

这是30年前王作均的作品,联想到“八五新潮”那个艺术青春自由的时代,画家20岁出头的年纪,正是青春飞扬的季节,有着无限的可能性。心态的自由与轻松自不必说,画面中自见画家随意涂写的飞扬神采。看得出,画家没有矜持再三的琢磨探究,更没有正襟危坐的冥思苦想,灵感往往在不经意间悄然而至,这样一气呵成的作品,是上天送来的惊喜,而这般惊喜对画家的一生往往产生致命的影响。这样的作品无疑似画家的青春日记,纪录着他艺术生命中曾经路过的印记。

隔了三十年的时光,今天的王作均重读旧作,会是怎样的心情,暂且不必去想,但有一件事是注定的,那就是这类创作在他此后的艺术生涯中产生了重要的催化作用。三十年的时间,生活样式、文化潮流、艺术倾向都发生了极大变化,年轻时的同学朋友们或已舍弃艺术之路另觅他途,或在绘画艺坛上成名成家,各自欢喜。而王作均这三十年,绘画艺术伴随着他,一直是他心里最崇高的东西。当初因为在浙江美院(现中国美术学院)国画系山水专业成绩优秀,得到老师们的青睐,1987年毕业时得以留校任教成为国画系的山水画教师。上世纪九十年代初去美国留学,在旧金山艺术学院,他大量接触到西方的艺术思潮和流派,之后成为职业画家。见识了众多西方艺术流派和样式后,心理上必然经历一次次的洗礼和冲击,同时也培养了他多元开放的心态,宽厚平和的心境。加之他考入浙江美院之前,就对素描、水彩、木刻、雕塑等艺术有过广泛的接触,他对艺术的理解,并不限于狭小的架上范围,他观念里的艺术空间是阔大的、多元的。

在艺术即将发生大转换的时代,敢于跨界与融合既反应了一个艺术家的胆识,也塑造着他未来的格局。十多年在美国的职业画家生涯,历练了王作均的艺术感知力,也丰富扩展着他审美的涵纳力。同时,他又清楚画家要想在大大小小的浪涛中不失去方向,就要拿出代表自身核心审美价值的作品,而这样的作品必须是根植于画家成长的文化,并涵容了现代的艺术精神。对于自己一直持守的水墨艺术,他希望能够开拓出一些独特的空间,来满足他的这些欲求。也正因此,年少时期曾给了他欢喜的那些随兴创作,30年来一直留存于他的心底不曾远离。当他2007年从旧金山回到杭州,又曾专心进行了一段时间的水墨实验的尝试,他希望获得更多水墨艺术的现代语言,使水墨具有更广阔的表达空间。这些实验承续了30年前的新水墨的尝试,也不乏精品。比如《霭》、《西山行旅》、《暮山深寒》、《无言春水》等等。比较他这一类型的创作与传统式作品,可以发现在这一类作品中,更多渗透了冷峻、苍凉、雄奇等精神意义,这一类作品更具有生活的质感,更容易实现作品与人的沟通。这与通常传统山水画里士大夫式的讲究冲和萧散,平和淡远的作品,在精神意义上有明显的不同。

王作均非常清醒地认识到,与古人追求散淡平和天人合一的山水精神相比,现代社会人们的精神状况变得更加复杂多元,尽管自然山水一直是艺术不变的母题,但每一时代的艺术却承载着不同的气象。如果说传统山水画的审美特征更倾向于古典的温文尔雅、平和愉悦,那么现代山水画那种冷峻、峭拔、雄奇、博大、苍凉更多和现代社会所衍生的人丰富复杂的精神向度相连。王作均认识到只有那些承载了现代社会精神力量的作品,才具有最真实的意义。也正是在这样的认知层面上,他才一直坚持现代水墨的探索。他希望把自己从古代经典作品和20世纪山水大家的经典作品中学习来的技法拆解融合,重获一种新的表达力量。他注重把骨法用笔、勾皴结体等传统绘画程式分解,化合为笔下方圆适度、浓淡相宜的山石肌理、点线和块面,他希望以此来获得更加现代的水墨语言,承载属于现代的文化精神。

他的《钟鸣归舟》、《天水无界》开朗阔达的画面感觉,南天一柱式的山形描绘,体现苍凉雄阔的山水意象。在他的作品里我们经常看到的荒荒流云,寥寥长风,是他对陆俨少最精彩的云水法的理解和转述,而对于一直倾心膜拜的黄宾虹,他则注重学习其精神气度。他对黄宾虹的理解,是黄作为一个山水巨子在延续传统的基础上所开启的通向现代性的新路,在其金石味十足的麻密短皴所形成的团块里所蕴含的新的现代意义。它既延续了古典绘画的内美,又开创了鲜明的时代特征。这样的认识明显不同于把黄宾虹只看成是一个古典绘画的集大成者。他甚至说黄宾虹意义的真正呈现,需要更久远的时间,因为人们对黄的真正解读还需要积聚更多的艺术能量才能做到。

当然,任何事情的进展都需要一个过程,在艺术的道路上,王作均也经历着苦闷彷徨,犹疑和迷茫。他在一树一石、一山一水的反复摹写里,可以感受到他內心的一些不安,这种自少年时就一直烂熟于心的功课怎样使其变幻出艺术的华,赋予新的精神蕴含,一直是他苦苦求索的。另外,在他传统模式的作品里,我们也可以看到他寻觅途中的犹疑和不安。也许每一个画家在走向成熟的路上都会经历这些,也必须经历这些。无论如何,王作均是清醒的。在我们这样的时代,这份清醒就显得极为重要。相对于那些用空洞的作品装腔作势的画家,王作均是真诚的清醒者。我们处在一个急剧变革的时代,经济发展,物质丰富,但是文化艺术的创新力量却与这个时代很不相符。在美术界不少画家以一种故作的姿态来掩盖精神的贫弱,他们除了用一种从古人那里学来的笔墨技法来装饰门面,几乎不敢面对自己的心灵,更不具备精神上对当代人的影响力。有些画家标榜淡泊无为,追求隐逸趣味,但他们的思想和行为本身却常常是割裂的。

他们在一种封闭、冷漠的自我陶醉中,象皇帝新衣一样,娱乐自己也迷惑大众,许多作品无法让人感受到他们的人格力量,更无法从中发现他们对现代人灵魂的关怀。

对于各色各样的画家时代病,王作均保持着警惕,他洁身自好避免陷入那些精神的泥潭。当然,并不是说他孤高自赏,不同流俗。王作均是一个温和宽厚的人,他一直保持着低调平和的心态但不乏生活的趣味。作为中国美院山水画教师,他注入了许多和学生们相处的时间,既传授山水画技法又讨论创作意念,每年还要带领学员们外出写生两次。学生们喜爱他这样有底蕴但不摆弄的老师,而王作均在山水画教育和传播的课堂上也充满着热情,因为在他内心一直秉持着护持艺术正能量的态度。当然,最让他用心沉潜的还是山水画艺术的推进,那是他无二的心灵依归。

中国文化艺术的传统有着坚厚的大幕,现代精神即使在缝隙里露出一点微光也令人兴奋。对于王作均式的山水画艺术的现代形式,我们一直充满期待。

乙未年三月于上海

艺术家简历:

王作均,中国美术学院山水画教师、博士、副教授、中国美术学院山水画高级研修班导师。

专业经历:

1960年 生于北京 祖籍杭州

1973年 拜上海山水画家王小廔先生为师

1977-1980年 中专/上海市工艺美术学校,雕刻专业

1980-1983年 留校任教/上海市工艺美术学校木雕教师

1983-1987年 本科/中国美院(原浙江美院)中国画系山水专业

1987-1991年 留校任教/中国美院中国画系山水画教师

1991-1992年 研修生/旧金山艺术研究院,美国

1993-2006年 雕刻师/英·邵普艺术雕刻公司,

1993-2006年 藝術指導/旧金山日本文化中心

1995-2006年 职业画家/美国

2007-2010年 博士生/中国美术学院中国画系(中国画创作与理论)

2010- 留校教师/中国美院继续教育学院

展览:

1986年 《小趋势画展》/(6人)/北京国际艺术展览厅

1986年 《六大古都中国画联展》/六大古城

1988年 《八青年画家画展》/杭州

1988年 《浙江美术学院/汉堡艺术学院交流展》/德国汉堡

1989年 《美丽的落日》/文化部收藏并在欧亚数国巡展

1989年 《’89早春图》入选第七届全国美展/广州

1989年 《王作均画展》/中国美术学院展览厅/杭州

1990年 《八青年画家展》/杭州

1990年 《新浙派四人展》/台北传承艺术中心/台湾

1990年 《江南名家中国画新作展》/新加坡

1997年 La Jolla Festival of the Arts and Crafts Fair,La Jolla/美国加州

Cherry Creek Art Festival, Denver/美国科罗拉多州

1998年 Northwest Art Festival ,Bellevue /美国华盛顿州

King’s Mountain Art Fair, Wood side/ 美国加州

1999年 Old Town Art Fair, Chicago/ 美国芝加哥

(银奖)Affaire in the Garden, Beverly Hills/ 美国比佛利山庄

2000年 Old Town Art Fair, Chicago/ 美国芝加哥

(新秀奖)57th Street Art Fair, Chicago / 美国芝加哥

St. Louis Art Fair, Clayton / 美国密苏里州

2001年 Scottsdale Art Festival /美国亚利桑那州

(金奖)Sun Valley Arts& Crafts Festival, Sun Valley/美爱德华州

2002年 Portland Arts Festival, Portland /美国俄利冈州

Rest of the Best Festival, Bellevue /美国华盛顿州

State Street Area Art Fair, Ann Arbor / 美国密西根州

2003年 Spring Festival of the Art ,Oklahoma City / 美国奥克拉荷马

Park City Art Festival, Park City /美国犹他州

2004年 《王作均作品展》/上海新天地油画廊

Old Town Art Fair, Chicago /美国芝加哥

Bellevue Art Museum Fair, Bellevue /美国华盛顿州

2005年 Old Town Art Fair, Chicago / 美国芝加哥

2006年 Old Town Art Fair, Chicago / 美国芝加哥

Park City Art Festival, Park City / 美国犹他州

2007年 Old Town Art Fair, Chicago / 美国芝加哥

Vial Art Fair /美国科罗拉多州

2009年 《薪火·相传》-百年陆俨少师生展

2009年 《禹陵金秋》—参加浙江省重大历史题材创作工程,

获优秀奖并被浙江美术馆收藏/浙江美术馆/杭州

2014年 《画/瓷》当代艺术名家作品邀请展/浙江美术馆/杭州

2016年 《真心山水之间》山水画展/浙江宁波“天一阁”展览馆。

2016年 《言外风致》国画展/浙江台州书画院

学位:

2010年 博士论文《墨道新论》被通过,获中国美术学院《中国画理论与实践》博士学位。

著作:

《畅意汲真——王作均作品集》——中国美术出版社出版2017年

《搜妙——王作均山水册页写生精选》-广西人民美术出版社出版2015年

《写意山水画》-上海交通大学出版社出版 2013年

《山水画法》-中国美术学院出版社出版 2012年

《中国山水画》-中国美术学院出版社出版 2012年

《王作均树石课稿》-《云外居》出品2011年