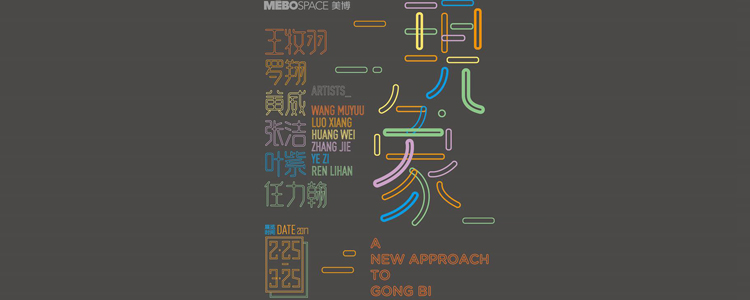

MEBOSAPCE美博荣幸地宣布将于2017年2月25日推出艺术家联展“现?象”,展示王牧羽、罗翔、黄威、张洁、叶紫、任力翰六位年轻艺术家与“工笔”相关的全新探索。

与“艺术”这样更为宏大的观念类似,“工笔”也是在一个在历史中不断流变、动态“生成”的概念。它在今天成为中国画的一个重要术语,与“写意”并列在人们通常的印象中成为中国画的两种基本类型,然而在中国画历史上“工笔”实际是一个非常晚近的提法。古典画论中虽偶见“工笔”二字,但直到二十世纪初经由画家金城等人的提倡“工笔”才成为一个为人接受的画学术语。它究竟是指写生造境的绘画造型能力?还是“双钩填彩”的细谨画法?亦或是指格物致知的写实态度?不同时期,不同语境之中人们的表述和理解不尽相同。

本次参展的六位艺术家在材料、母题、技法等方面与“工笔”存在某种形式的关联,但已经不是在“工笔”与“写意”的二元关系中定义自身,甚至不是在中国画传统范式的内部探讨和探索,而仅仅是将“工笔”作为一种资源或者契机,在开放而多元的当代视域中,以“工”为由,各自表述。与其将他们称之为“新工笔”的某种延续,不如称之为“后工笔”,因为“新”是在传统范式内的传承革新,而“后”是一种更自由、也更当代的态度。

王牧羽近年最引人注目的实践是他对古典山水绘画的重构,他所选择的母本中不乏《江帆楼阁图》这样青绿山水的经典作品。不同于古画在绢上以墨线勾勒水纹,王牧羽在生宣上以阔笔水墨叠压,通过控制水,自然洇化而形成的水的痕迹。他这种“以水画水”的方式令人联想到姜吉安“以绢画绢”,“以茶画茶”的做法,在物与象之间造成一种微妙的相互指涉,“能指”与“所指”合二为一,而王牧羽的实践更有意味的是他是从水墨语言的内部生出的转换。在展览方式上,在有些作品中,王牧羽引入影像,将古画的投影与自己重绘的水纹叠合在一起,突破二维绘画的限制,形成直接的古今对话。

黄威在西藏壁画和唐卡中找到了迥异于汉地传统的“工笔”另一条路径,他以“类型学”式的方法对宗教绘画中“山”、“水”、“树”、“云”这些图式进行抽取、提纯、并置,形成一套图像的谱系,又将这些元素组合在一起,构成彼此独立又相互关联的绘画装置。比如在《山山水水》中,“天”、“云”、“树”、“山”、“水”这些图式从上至下呈塔状排列,大致对应了它们在自然界中空间关系,在描述性与象征性之间取得一种平衡。

罗翔的“地铁站”系列将传统工笔花鸟画带入一个新鲜的领域,在他所营造的超现实场景中,长颈鹿、斑马、火烈鸟这些野生动物突兀地出现在北京的地铁站和车厢中,显然是对当代都市人生存和精神状态的隐喻,他的超现实主义并非静谧、神秘一路,而是有强烈的现实指向。展览形式上则模拟了地铁站的广告灯箱。

任力翰之前的作品采取了一种双层图像结构,在下层的佛造像与上层的绢本绘画之间留有一定的空隙,而这个夹层所带来的光影变化实际上参与了图像的建构,最终呈现一种似乎难以聚焦的,亦真亦幻的画面效果,恰当地呼应了禅意绘画的主题。在新作《宣和遗音》中,任力翰继续了这种对绘画形式的探索,但是在另外一个维度上展开,他采取了三联画的一种变体——他自己称之为“假屏风”的结构,营造了一种视错觉,在立体与平面,物与象之间巧妙转换。

相较于上面几位艺术家在绘画的外部形式上所做的探索,叶紫和张洁更多专注于绘画内部的图像修辞。叶紫借助于现代仪器才可以看到的医学影像进入工笔的视域,绢本的轻盈透明和艺术家的细笔渲染对表现X光照射下的身体结构和明暗过渡竟有意想不到的效果。骨骼、经络与蕾丝、高跟鞋的并置让叶紫画面中的身体处于一种暧昧状态,既带有科学意义上的标本性质,又是欲望的主体和对象。

张洁的画某种意义上是关于“成长”的,她敏锐的捕捉到一种青春的感伤和敏感,笔下的少年常常半垂着眼睑,仿佛沉浸在自己世界中,而一些看似不经意的细节,比如创可贴,或者小丑的红鼻子,却暗示了他们内心的矛盾和彷徨。她的另外一些绘画有更明显地叙事性,她将“苏武牧羊”、“特洛伊木马”这样神话历史题材的主角替换成少年,场景也具有游戏性质,消解了原有的历史感,似乎是从孩童的视角试图对成人世界作出的一种揣度,对不可避免的成长既期待又畏惧。

时至今日,全球化和互联网带来知识、材料、技术、趣味、资本的全球流动和资源重整,不仅仅是中国画内部的不同风格和表现手法,中国画与其他画种,绘画与其它媒介,甚至艺术与其它学科之间的界限都在不断的被打破,被重组。对于“工笔”而言,它的参照系已经发生了变化,很难再在原来的脉络和语境中定义自身。对于当代艺术家而言,他们创新的依据是人类发展到今天艺术史和文化史的总和,他们所面对的视觉经验和生活经验前无古人,而“工笔”作为一种经过时间不断累积和甄选,弥足珍贵的本土资源,或许可以令他们“一苇渡江”。

展览将持续至3月25日。