悬铃木下——张威和陈珍珍的陶世界

安德里二十九号,是一处破落的国企厂院,进院的柏油路被时光碾压得坑洼不平,电动车在上面腾兀起跃,不时有货车扬尘而过,那是快递公司、汽修厂的车子,新产业取代旧工业,如杂草丛生。

张威在门口等我,领我一进去,右手边就是他们的工作室——“九分手艺”到了。铁门高大,黑狗活泼凶猛,这是厂房改建的陶艺工作室,并没有招牌引路,里面被精心地分割为工作区间和休闲空间,工作区间又分为好几个区域。做陶是繁琐而讲究次序的,况且,张威做陶、髹漆、车木头,他几乎是个个人版的“设计工场”,一个人如此精力充沛地尝试各种媒材和工艺,在年轻的陶人中,是少见的。

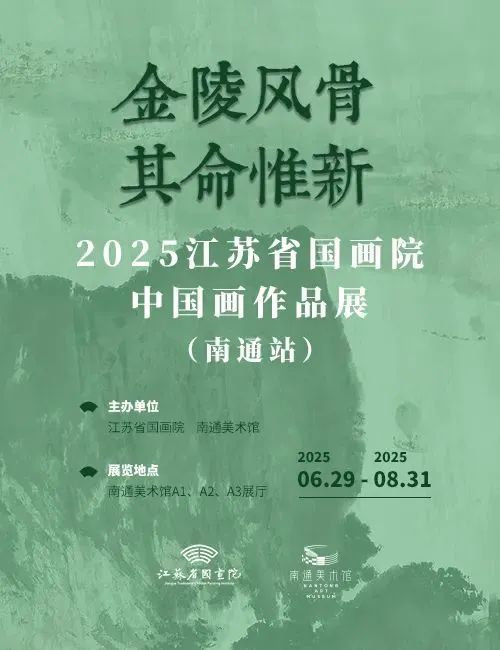

经过工作室后门的瓷风铃,是经过整饬的后院。时已隆冬,寒风中最后的几片法国梧桐的枯叶,禁不住要落下来,掉到菜地上去。我看着那几棵高大的法国梧桐,对张威和陈珍珍说:“展览的名字,就叫做'悬铃木下'吧。”悬铃木就是法国梧桐,被很多南京人引以为市树,好比黄桷树之于重庆。张威学艺在中国美术学院,本次展览作品都在南京完成,陈珍珍在南京艺术学院毕业,更是南京血统,连他们的工作室,也在悬铃木的庇护之下。

我和张威陈珍珍,都是因为陶艺而相识的。彼时陈珍珍是南艺陶艺系的学生,张威也才从国美到南艺任教不久。尽管南京有着深厚的文化底蕴,但于陶瓷,除却砖瓦,倒无建树。这样来说,“悬铃木下——张威、陈珍珍作品展”倒是一道地道的南京风味了。

在很多人眼中,南京是必然怀旧的,更有人误解以为这是一座“江南”城市,温婉秀丽,就像本地著名食肆“南京大排档”,标题用繁体中文,吃饭听评弹的。恕我抱歉地通知大家:南京人是听不懂苏州评弹的,六朝是没几处遗迹的,那烟水气早换了新光景,本地人戏谑地称自己为“大萝卜”,萝卜自然还是水分多,但是有辛辣气,绝不甜媚,足够消食。

张威生于湖南,陈珍珍来自浙中,而今他们都是南京人,在这座包容、质朴、深沉的城市中,做这个时代的陶瓷。

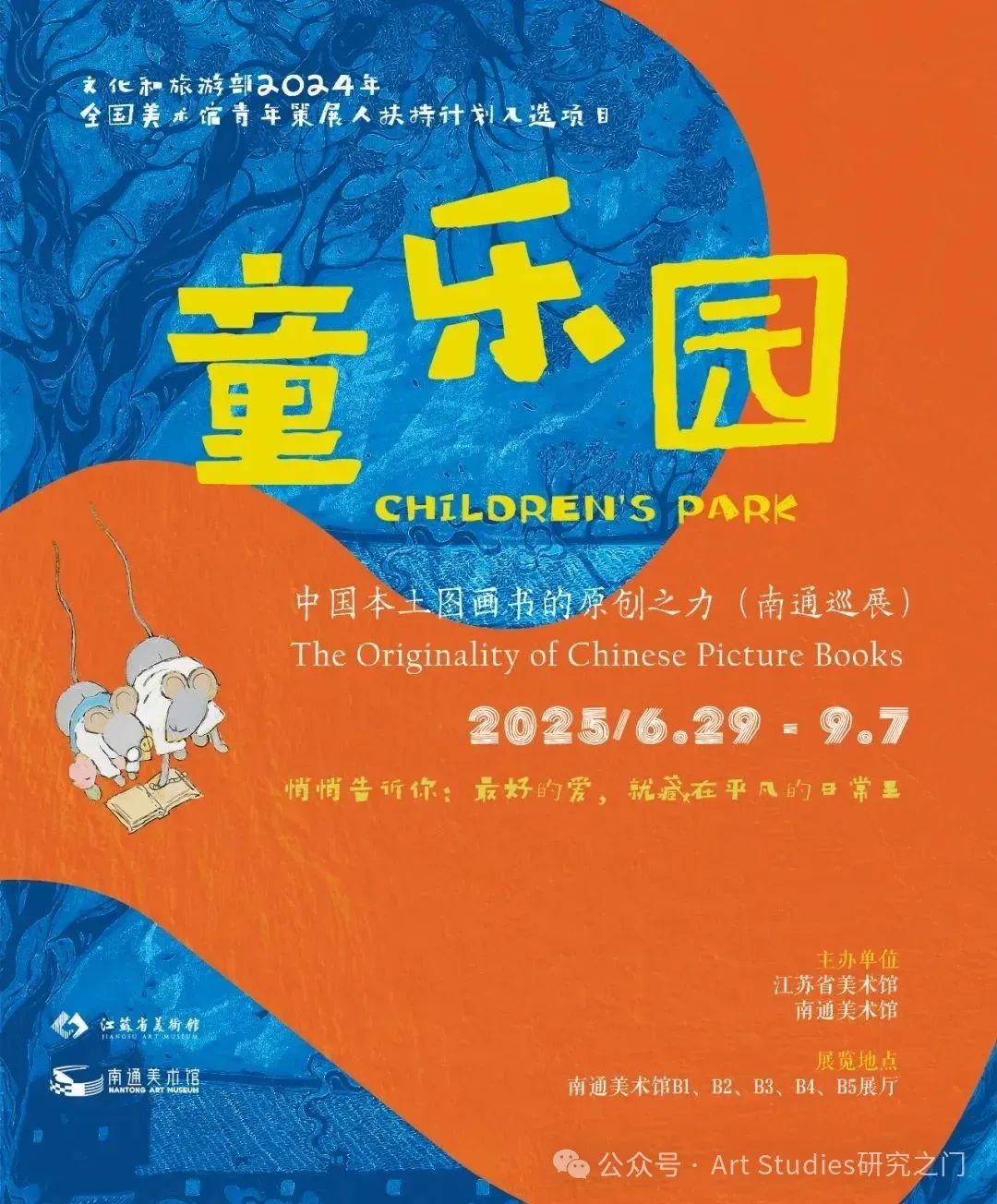

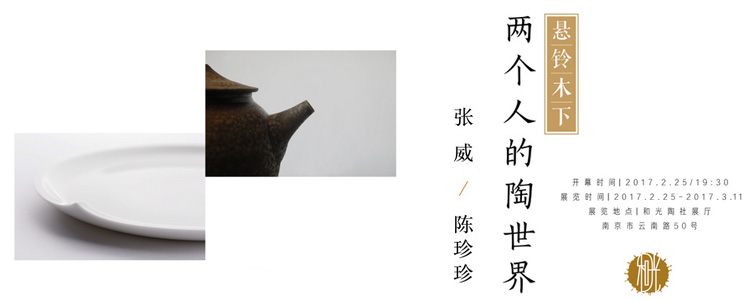

张威的作品聚焦于手制的茶具和花器,亦即服务于生活的器皿。器型简洁提炼,精气神具足。作为陶艺“手党”的支持者,我曾对张威作品中体现的某些锋利的部分感到不解,为什么圆圆欲堕的梅瓶,口沿有一圈硬线条,让人有锋利的感觉?为什么茶壶的重心显得那么高,有往上部提升的紧张感?张威认为,这恰恰是他所要的,一种年轻所有的姿态,是站立起来而不是踞坐的,是昂然的而不是低眉顺眼的。现代人没有必要受限于古人的造型,在器皿类的陶艺中,造型基本被穷尽,一味求古只是照猫画虎,不如顺着自己的心意,做愉悦自己的器皿。

这促使我去重新理解张威的作品,他尝试的陶胎大漆,经过几年的摸索,已经有自己的风貌;他尝试以悬铃木的木灰入釉,烧制了近乎是南朝青瓷的釉质感;他尝试把自己的壶型拿到景德镇去打样生产,不再重复哪怕任何一款古代的样式,不拘泥于传统对紫砂壶的要求,从而做出“年轻”的紫砂格调;他自己车壶的木把手,髹漆,以作品的要求来制作一把“实用”的茶壶……

在我们的交谈中,他提到有一次烧柴窑,他在认真地筛选学生作品,耳边就有个声音说:“柴烧嘛,不管是什么坯,烧出来都好看!”他拒绝了这个声音,坚持选择自己满意的坯才能入窑。我对此印象深刻,陶艺是因为有不可控的因素而叫人迷恋,然而人力之所为,毕竟要占大部分。就像他们的工作室名字“九分”,是只有一分是留给未知的,作为一个工艺性很强的艺术门类,陶艺不能懒惰到把希望寄予不可控力。

我认识张威,还是因为陈珍珍,她学生时代的作品受到很多张威的影响,不意在他们喜结连理之后,她的作品反而更多地显现出了自己的个性。她工作的重心,转向了陶瓷的设计生产,有别于张威的手工陶艺。这次他们的联展,珍珍呈现给大家的是她的设计作品。他们即将开始三口之家的人生旅程,为此珍珍创作了一套三口之家专用盘。造型非常简洁,却不懈怠于任何一个细节。

和光陶社,迎来的这一年第一个展览,也是张威和陈珍珍伉俪的第一个联展,同时也向那新的生命致意——我们的新南京人,悬铃木的新芽,以及在这古城之上的馨香。

让我们相聚,以泥土的名义,以爱和生命的欢欣。举杯!