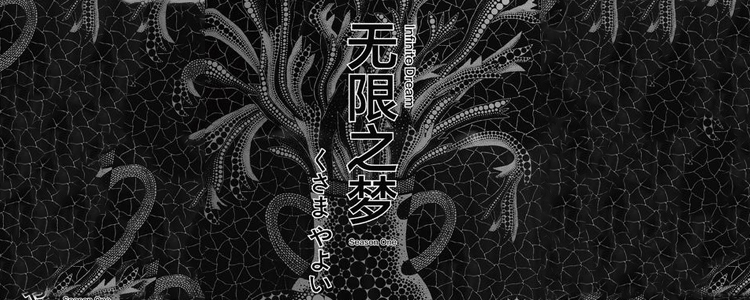

1979 年,草间弥生在哪里?

在东京的精神疗养院里。

草间弥生(Yayoi Kusama)的头衔和称号有很多,“日本国宝级艺术家”、“波点/圆点女王”、“前卫女王”、“精神病艺术家”、“怪婆婆”等等,都是她。出生于日本长野县松本市,毕业于日本长野县松本女子学校的草间,在 1957 年移居美国纽约市,并开始展露她的前卫艺术创作,成为纽约前卫艺术的先锋人物,影响力堪与波普艺术领袖安迪· 沃霍尔(Andy Warhol)匹敌。

而精神疾病,却是比这些荣耀的头衔陪伴她更久的东西。

草间弥生的童年乏善可陈,远称不上美好。压抑的家庭氛围,保守的社会环境,对她的艺术爱好毫不支持的母亲,和从小精神衰弱而不断出现的幻觉,让草间弥生在 1957 年逃离了家乡,来到了美国。她说,“当时我非常清楚,如果想在艺术上走得更远,必须逃离日本这个封闭的地方。我必须越过家乡这座高山,才能触摸到外面的世界。”

在纽约取得艺术成功的故事早已世人皆知,无需赘述。然而名利双收也并没有让草间弥生摆脱精神疾病的困扰。直到 1962 年,草间弥生邂逅了美国近代著名艺术家、雕塑家和实验电影先锋人物约瑟夫·柯内尔。

约瑟夫是一位虔诚的基督徒,他们除了接吻,并没有性的接触。两人一直相伴,直至 1972 年柯内尔去世。十年的幸福是奢侈的——爱人的去世给草间弥生以沉重打击,她的精神问题愈发严重。1973 年,柯内尔去世后第二年,她从纽约回到日本,离开艺术家与评论家,逃出媒体视野,独自一人在精神疗养院生活。草间弥生还在疗养院旁买下一栋楼做工作室,“那是我一生最大一笔开销。”白天,她到附近的工作室“上班”,晚上又回到疗养院。她极少外出,也避免会客,不逛商店,不会使用电脑和手机,过着与世隔绝的日子,在助手搀扶下创作至今。

《纽约时报》评价她 60 年代以《无限的网》为代表的作品:“她的作品完全排除个人情绪,以一种偏执的重复令人感到迷惑。”(《无限的网》(1959)于 2008 年以近 600 万美元的拍卖价格成交)

而 1979 年的草间弥生,在经历了荣耀与财富,又经历爱人逝去之痛后,已淡化了年轻时无所畏惧的疏离感。本次杜若云章便聚集了这一时期草间弥生的多幅极其珍贵的原作——这些画面似乎多了一些“人情味”。相较于早期抽象的点和线的重复,草间弥生这时期的作品显得平易近人了许多。题材上来说,具象的物体出现在了她的作品中:一朵花也好,一个想象中的国度也好,或是旅途中的风景,皆是艺术家记忆中的片段。从创作手法上来说,这些作品充满了前所未有的“手作”感,个性化的笔触在纸面上变化多端,每一笔都是艺术家个人情感的流露;而纸本水墨这种载体的特殊质感,也让人感到与这位“古怪”的艺术家更加亲近了一些。山水創作历来以得意境为上,缘此使山水画脱离了一般的摹写与仿真,成.为具有人文意趣的創作,赋予山水更为高远的意旨和格调。

品读王静的山水画,能很明显地感受到他在意境处理上的着意,她的画往往在一片淡淡的墨色中蕴含着灵性的智慧,微妙的变化、细致的笔线构成灵动脱俗的境界,让观者心动而欣喜。

其画另一突出点是有较強的现代意趣,他在构图和形式上采用了有平面意趣的构成,独具慧眼的构思和活泼泼的抒写以及女红般工致的耐心,使画作有了别具个性色彩的现代之感。

众多論者在品评王静的作品時都提及其画有静气,笔墨不俗、气度不凡,作品典雅、清淡、秀润。我也有同感,同時我也认为王静对山水的感情、对笔墨的重视也是很重要的一条,笔墨是山水画心迹与情感表露的工具,得笔墨者方能论山水之道,以我的感觉王静正在這方面努力掘展自己的能力,同時我也期待着她在創作的道路上有较为宽广的视野和表现能力,以王静的聪慧和定力,我相信她是会有大成的。

是次诸子美术馆为王静举办画展,更是王静艺术创造中的一个新起点,是以作文为贺!