诗是无形画,画则是无形诗。

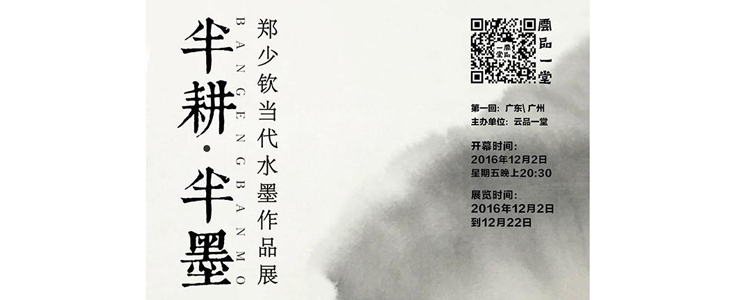

郑少钦无疑是“五少”中思维最为活跃者,也是最具表达欲望者,他身为设计师,然而又颇具文艺青年气质,常年沉迷于作画、写诗、为文,在入世和出世间来回穿梭。其文章字句瑰丽,意蕴玄奥,令人云里雾里不知身在何方,颇有“道可道,非常道”之感,复有些许“不可说,不可说”的意思。于是自然地,他喜欢画禅意水墨。在这批近作中,他取泼墨之法,先任由水墨在宣纸上自由游走渗化,再顺势导引成形,有所思而无所定,有所为而无所执,呈现了一个恍兮忽兮的梦幻世界。也许正是这个世界,给了俗务缠身的郑少钦一个灵魂的出口,在这里他终于找回了真正的自己。

---摘自陈映欣《师出有“名”》

《独游》

—文/孙晓枫

艺术家悟性与个性的差别,在对待媒材时也会呈现不同的面貌。这种现象为风格化提供了一条解释的途径。

潮汕一地画画风气极盛。画展从来不缺观众,这说明氛围好,群众基础好。但是好的氛围和群众基础并不能说明艺术本身的实质性问题。就像那些拥有大量粉丝的画家,并不一定就是一个好的画家。他的粉丝有可能都是没有眼光附庸风雅者,或者是那些想在他的身上捞到一些好处或是便宜的人。画家的情商高和投机技巧当然也是其中的关键。这些都是外话,主要是想对时风提个醒,当然也是为了引入主题,画画就是画画的事,与其他的没有太多的关系,那些都是一层可以装饰的皮而已。

郑少钦我接触其实并不多,这并非为了撇开文责自负的关系,主要是为了说明对人和作品的判断和认识都是来自于个人的知识储备和生活经验的综合反应,也即是平时所说的直觉。少钦属于那种讷于言的人。平日话不多也不爱客套,予人朴实谨慎的印象。好性格让人与之相处觉得踏实——一个朴素的画家。少钦主要研习具有当代文化意味的水墨画。他利用宣纸、墨、水这种特定材质的特点来营造出一种空蒙深邃的视觉空间,宣纸有很强的渗吸力,敏感而善变。墨与水的交汇冲突的过程与痕迹都可以在宣纸上得到很好的保存,造成丰富多层次的效果。另一方面,郑少钦利用原来平面设计的从业经验和视觉训练,讲究画面诸多元素安排的形式感与节奏感。最后通过对画面整体布局的细究推敲,确定画眼所在,轻着笔墨,或是老树虬枝,或过风的藤蔓杂草,或惊鸟漫天,或悠悠隐者。点缀甫完,原来抽象的墨色水韵便成为山野景色的种种投射。生动而精到的画面也因原来材料的任性拥有了一种奇妙与自如的气质。

如果深究郑少钦的图式深层次的精神诉求,可以看到传统山水画里面弥漫的山水精神对其濡染与熏陶,他所追逐的是一种纵深的物理空间和广阔的精神空间,是一种具有俯瞰视野的“垂观”场景,正因为他把视点拉远拉高,才造成满纸烟云的闲气和仙气。

观察少钦今日之实践,有其难能之处,毕竟他有一种回避潮汕流行画风的愿力也付诸行动并不断论证推进,他首先确立了个体的意义和价值后再确立其在一种特定文化生态(潮汕的)中的意义,这样的个人方式是值得尊重的。画道无坦途,即使是满眼迷魅,满地妖魔,唯笃定心志,拈花静行,唯天赋与爱莫要辜负,开眼、谦问与行勤,终有所得。

丙申仲夏炎丈于羊城五山楼

《且就诗画写人生》

—文/陈斯壁

郑少钦,一个执着的诗人画家。

在一个过度商业的时代,写诗读诗的人已然不多了,大家都在各自的人生里跋涉,匆匆的日子只有不想言说的疲惫。而少钦兄在各种世俗忙碌之余依然萦系着诗境与情思,不急不躁,念在诗情,在思想的深处放牧心灵,为此,我们怎能不生仰望之情。

我们这一代的所谓文艺青年们大多受了些浪漫的理想主义的熏陶,骨子里埋着各种美好的隔世情怀。年轻时读着闻一多、徐志摩、戴望舒、辛笛、卞之琳、曾卓等等杰出诗人的作品成长;在一句句诗行,万千深情的文字感染下度过躁动的青年时光。70年代的北岛、舒婷、顾城和后来的海子的诗歌都曾使年轻的心彻夜难眠。及至处世越深,现实的种种压力不断溶蚀着曾经浪漫的情怀,大多数人从理想王国回落到世俗的尘埃之中,写诗读诗成为了一种奢望。 郑少钦在长期的脚踏实地的工作生活之余,诗心不死,诗情不减。长时间的耕耘,不但收获了诗集,也收获了类似我等的粉丝,更重要的是“虚堂留烛”,照亮内心,给自己一个取暖的方式。读少钦兄的诗,能强烈感受到他心思的敏捷与细腻,其诗不空不假,带着一股沉郁的人文关怀,饱含着人生的感悟;有与自然的对话,有心灵深处细微的跳动。

最近几年诗人郑少钦又回归到他的专业上,画起了水墨画。

因为对画坛现状比较广泛的了解,一直以来对所谓的诗人画家并不感冒。诗与画作为中国传统文化中的两种基本元素,虽然文化根基有着同样的源头,但各自成独立的体系,各有非常完善的创作欣赏系统,在诗的领域跨界至绘画的领域依然要完成绘画性的系统训练,才能成为真正意义上的绘画性作品,从这一角度看,大多数诗人画家转形是不成功的,诗人画大多空洞、苍白,更多呈现的是图解观念的插画而已。更有一些人以画些人家看不懂的作品为荣,凡此种种实不足为一个严肃的艺术家所称道。

而郑少钦无疑是不同于这一类的诗人画家,他科班出身,良好的美学素养和基本功训练让他对形象的把控轻车熟路,使他从一开始就从绘画本体上去操练作品,所以他的作品首先就绘画性很强;其次诗人的气质又使他在画面的诗意、诗境的营造上游刃有余。无论表现月色雾气、山城清寂、峰峦湖沼,还是残灯古梦、隔世高士,无不透着一股冲淡天真的境界而形成闲和静穆的气息。

纵观郑少钦的近期作品,有这么几个特点。

其一、形式感强,画面大开大合,可能长期从事设计工作,对形式的敏感和处理很自然地运用到了绘画实践上,其效果是显明的。

其二、在诗情画意的营造上不遗余力,郑少钦对水的控制自有一套心得,画面水墨氤氲,层层渲染,尽力把水墨的变化发挥至极致,其画面造景繁复、穿插有致,人物生灵点缀其间,呈现出一片静寂的世外桃源。

其三、书法与绘画的有机结合。郑少钦的书法不容小觑,书法在画面上是章法的有机部件,作为部件的运用已显效果。这是一个方面,另一方面如果在其酣畅淋漓的水墨效果中适当加强多一些有书写意味的线条,相信画面的可读性也许会更强些。

其四、致力于诗画的结合。做为一个才子型画家,画面上的意犹不足常喜用诗性文字加以辅助,郑少钦才思敏捷,有时更以新诗入画,这未尝不是一种好的尝试,但当绘画能独立完成时文字反而易显多余,历史上很多优秀的作品其实并不需要文字去补充。