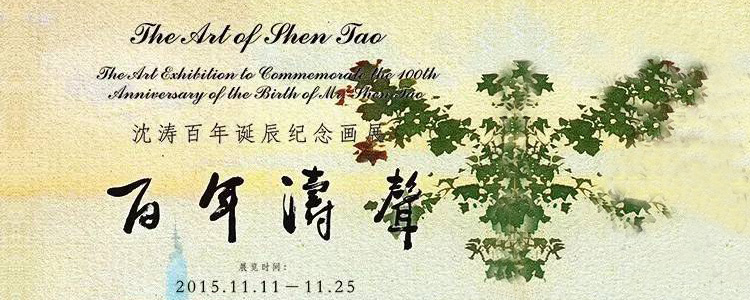

继往开来 桃李芬芳——写在沈涛先生百年诞辰之际

文/南京艺术学院院长 刘伟冬

文/南京艺术学院院长 刘伟冬

在南京艺术学院百年发展的历史长河中,有许多名师大家为学校的事业做出了杰出的贡献,沈涛先生就是其中的一位。他在这片艺术的田野里辛勤耕耘,默默奉献,无论是在人才培养还是在艺术创作等方面成就斐然,其影响至今犹存。

沈涛,原名沈雪华,1915年8月出生于浙江省临安县,1932年考入杭州国立艺术专科学校首届预科班,1933年转入上海新华艺术专科学校艺术教育系学习,师承潘天寿、汪亚尘、朱屺瞻等,这也算是为与南京艺术学院结缘作了必要的铺垫(上海新华艺专大部分教授由南京艺术学院前身上海美专分出)。1935年沈涛先生从学校毕业后主要从事美术教育工作,同时也紧密结合时代旋律创作了不少有些作品。1954年他正式调入南京艺术学院的前身——华东艺术专科学校绘画系工作,从事中国画教学,直至1989年在南京艺术学院退休,前后历时三十五年,期间还曾担任过9年的中国画教研室主任。

沈涛先生年轻时满腔热血,关注时局,不仅擅长于用画笔描绘现实,更是将自己的艺术融入时代的洪流之中。抗日战争爆发后,他辞职回乡,后远赴延安未果,遂加入了当地的抗日救亡团体,投身到教唱救亡歌曲、绘制印刷抗战图画的工作中。其间,虽战乱频繁,他心系民生疾苦,创作了《龙岗冬色》、《烽烟满眼不胜愁》等作品,并受到潘天寿、诸乐三等先生的褒奖。

新中国建立后,沈涛先生的绘画风格发生了变化,由写意转向工笔画,这与当时现实主义的艺术主张以及轰轰烈烈的新年画运动不无关联。一旦道路确立,沈涛先生的执着是无可比拟的。在后来几十年的艺术生涯中,他始终坚守着他的选择并在工笔人物画创作与在教学探索方面取得了巨大的成绩。沈涛先生尤擅用轻松的手法描绘宏大的主题,他的第一幅工笔人物画《小孩与鸽子》就是用大家喜闻乐见的题材与方式朴实而不失童趣的表达了“热爱和平,反对战争”的主题,这幅画随即入选1953年在北京举办的“全国国画展览会”并被大量出版发行。

长期以来在中国画教学和创作方面,沈涛先生始终坚持两个维度的追求。一方面,他崇尚和坚守传统,钻研中国古代人物画的造型理念和创作法则,博采众长,取法乎上;另一方面他面向生活,深入工厂、农村进行写生,从现实生活中获取创作灵感和题材,践行艺术为社会、为大众服务的宗旨。同时,沈涛先生还大胆地将西画中的优秀传统,如素描、结构、光影、空间等元素融入他的艺术创作中,大大增强了中国画的表现力度,丰富了中国画的视觉感受。

沈涛先生对南京艺术学院中国画教学的传承和推动做出了重要的贡献,我在二十年前所写的一篇关于南艺中国画教学体系的探讨的文章中就明确提出过这样的观点。南京艺术学院作为中国近代中国画高等教育的发祥地之一,对推动中国画高等艺术教育的现代化做出了积极的努力和贡献,沈涛先生就是其中的杰出代表。他承上启下,直接继承了刘海粟、潘天寿等大家的精神与技法,而后又在工笔人物画领域独辟蹊径,自成一家,并始终把自己的心得、经验和成果融汇于教学实践之中,为学校工笔人物教学和人才培养奠定了坚实基础,最直接的例证就是以南艺为中心、对全国画坛产生重要影响的“新文人画”团体中,好多艺术家都曾受教于沈涛先生门下。改革开放后,沈涛先生与刘汝澧、苏天赐、陈大羽等是我校第一批硕士生导师,培养了包括方骏、沈沉、周京新、丛志远、陈心懋、于友善等硕士研究生,他们中许多人都成为当代中国画领域的领军人物。更值得一提的是他们虽师出同门,但风格迥异,各有特点,各领风骚。我相信这与沈涛先生厚实的艺术积淀和开放的教学理念不无关系。我本人也是在那个时期考取南艺硕士研究生,追随刘汝澧先生攻读西方美术史,其间也有幸聆听过沈涛先生的教诲,他言语不多,却字字千钧,对学生总是不断地说:“画画还是要画的。”他的儒雅之风、谦和之举,平实之态至今让我们记忆犹新。

今年是沈涛先生诞辰一百周年,在这个节点上,我们为沈涛先生举办画展,出版画册,召开座谈会,就是想以这样的形式来为了缅怀他的成就,彰显他的功绩。让我们更为感动的是沈涛先生的四位子女沈沉先生、沈淼女士、沈茫先生和沈漂漂女士主动与学校联系,决定将所藏沈涛先生遗作120幅悉数捐赠给国家,并交由南京艺术学院永久收藏。这笔捐赠是南艺建校以来规模较大的一次捐赠,也是我校美术馆建馆以来最大的一笔收藏。所捐作品不仅极具学术和艺术价值,而且这种义举更具垂范之意义。与此同时,沈涛先生的子女还整理出大量珍贵的文献一并交由南艺珍藏,这为后人更加全面深刻地认识、研究沈涛先生的艺术与人生提供了极为难得的资料,也为我们充分展示沈涛先生的艺术成就提供了基础,更为南京艺术学院百年文脉的充实与延续提供了有力支持。

百年南艺,百年涛声

上一篇: 丝路丹青 茶马古韵——舒建新中国画作品展

下一篇: 反高潮的诗学 坂本一成的建筑

最新展讯